黎刚:观星巡天!带你发掘天文学“宝藏”!

“当我们见到这件国宝,看到它在展柜里闪闪发光的时候,它重现的不仅是古人的智慧,也是亘古恒星的余晖。”中央广播电视总台栏目《国家宝藏》的舞台上,黎耕这样介绍金嵌珍珠天球仪。

2020年,《国家宝藏》总导演于蕾找到黎耕,邀请他在节目上讲讲国宝金嵌珍珠天球仪。在黎耕看来,它不只是表面看上去的一个金碧辉煌的作品,更是中国古代天文学史的部分缩影。

古人为什么要制作它?如此复杂的仪器,蕴藏着古人哪些深邃的思想?它又能给我们什么启发?

在《国家宝藏》,黎耕向千万观众述说国宝的传奇故事。在中国科学院大学,他也开设有一门课程,给同学们讲述天文学的前世今生。

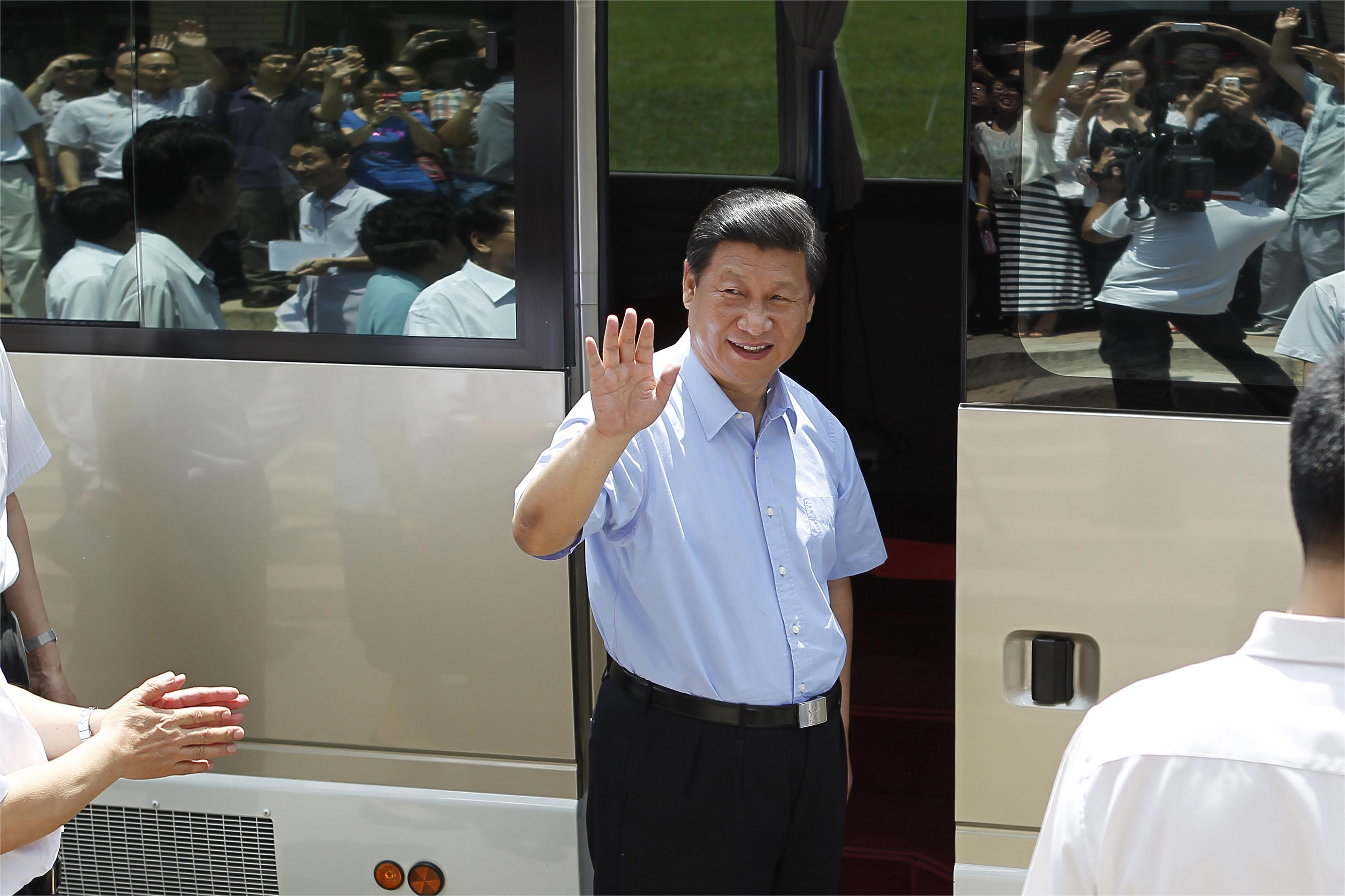

黎耕(中)在《国家宝藏》讲述文物故事

抢手背后的坚持

“选择《天文学史》,没错!”资源与环境学院2021级硕士研究生卜令杰这样称道。

作为自然地理学专业学生,卜令杰在研究一些课题时,也需要有一定的天文学背景知识。“学科之间的交集、自己对天文学的兴趣,再加上师兄师姐的强烈推荐,促使我选了这门课。”对他来说,这是一次正确的选择。

2017年,黎耕加入《天文学史》课程授课团队,开始承担部分授课任务。

作为一门具有通识属性的专业选修课,选课学生来自不同院系。黎耕发现,即便是本院(天文与空间科学学院)的选课学生,也有近半数没有天文学背景。对学生们而言,天文是一个全新的领域。”黎耕说,“我希望把nba赌注平台|官网-app下载:的内容呈现给学生,大家不只是听个热闹,而是能真正学到东西。”用他的话说,《天文学史》这门课会告诉学生天文学是什么,以及天文学应该怎么去研究。

黎耕讲授《天文学史》课程

为了这个目标,黎耕在课程中倾注了大量心血。

自2020年秋季学期起,由于课程授课团队调整,黎耕开始独自完成《天文学史》的全部授课任务。“一个人承担这门课,还是蛮辛苦的。”回想近两年的授课经历,黎耕感慨,“刚开始独自上课时,我的生活基本被《天文学史》填满了。”每次课前,黎耕会拿出相当多的时间准备,办公室、校车上,多是他备课、改幻灯片的身影。对他而言,一次3学时的课,等于一周的辛苦备课和近百张幻灯片的精彩呈现。课程安排在每周四晚,黎耕坦言:“也就是周四上完课之后,我才能好好睡一觉。睡醒了,继续准备下周的课。”

如今,黎耕和《天文学史》课程已共同走过五个年头。五年间,课程内容不断调整完善,最终编织成了由“天文学如何改变世界”开篇,从天文学的起源、革命讲到“观天巨眼”,再到人类对宇宙的探索的一张由14个教学模块组成的知识大网。

而今,《天文学史》的课程属性已由原先的一级学科普及课变为公共选修课,向nba赌注平台|官网-app下载:对天文学感兴趣的学生开放;课程口碑持续上升,相应地,课程容量也由原先的80人,逐步扩大到170人。

黎耕在备课

选课期间,课程火爆,很多学生反映“抢不上课”。资源与环境学院2021级硕士研究生古再丽努尔·库尔班就是其中之一。“之前没有抢到,我就一直关注着。有一次半夜打开选课系统,惊喜地发现有空余的名额,赶紧‘先下手为强’。”古再丽努尔说。

2021年秋季学期,《天文学史》再次扩容,几十个新增名额又被一抢而空。黎耕欣慰地说:“能有这么多同学愿意选课,扩容后还能选满,作为老师我觉得很高兴。”

从科研助手到“天文男神”

和很多人一样,黎耕一开始并没有“情定”天文,只是想着做一些“哪怕微不足道,但是对人类文明进程有贡献的事”。在“科学技术是第一生产力”的时代背景下,尽管对计算机、经济和文史都很感兴趣,黎耕依然选择了数理化天地生这些理学基础专业,并最终考取了天文学专业。那时,黎耕并不确切知道学天文需要做什么,只是跟着系里的培养计划,将数学、物理、生物、天文的很多基础课程学了一遍。

2005年,黎耕(右)在中国科学院南京天文光学技术研究所

本科毕业后,对于未来的方向,黎耕心中有些纠结。尽管是理学出身,但对历史的研究兴趣仍深深“诱惑”着他。因此,在听说中国科学院自然科学史研究所(简称“科学史所”)招取天文学史方向的研究生时,他毅然决然地选择了时任科学史所研究员的孙小淳(现中国科学院大学人文学院院长)作为自己的导师,投入天文学史研究的怀抱。对黎耕来说,这既结合了自己的专业,又满足了自己的兴趣。

2008年夏天,在硕士毕业论文答辩会上,科学史所原所长陈美东先生曾紧握黎耕的手,嘱咐他将天文学史的事业继续下去。之后,当时刚开始攻读博士研究生的黎耕,又被研究所委派做席泽宗先生的助手。席先生是中国天文学史“师爷级”的人物,也是当时科技史界唯一的院士。第一次去席先生家,由于不识路,黎耕眼看就要迟到,一路上忐忑不安,担心席先生“发难”于自己。到席先生家后,黎耕发现他和蔼可亲,全然没有“大人物”的气派。在日后的交往中,他们甚至成为了忘年之交。

这些事给黎耕留下十分深刻的印象,不仅加深了他对研究工作的认识,也为他与学生交流过程中宽容、亲切的态度埋下了种子。黎耕在学生面前总是面带笑容,电子电气与通信工程学院2021级硕士研究生冉茜这样评价:“老师博学谦逊、幽默开朗、妙语连珠,是我们口中的‘天文男神’。”

黎耕观测太阳

在课程内容的设置上,也可以看出黎耕对学生的“小心思”。课程正式开始前,黎耕通常会和学生分享一些最近遇到的事情,比如参加了什么学术会议、遇到了什么人、有什么新想法……黎耕期望,这些闲聊式引入,会给学生超出课堂的启发

此外,黎耕非常喜欢“酷的事儿”。2021年底,太阳探测器帕克号首次进入日冕层,经受了近百万度的高温考验,并测量了珍贵的太阳风及等离子体数据;詹姆斯·韦布空间望远镜发射升空,向着宇宙起源这个终极问题发起挑战;“中国天眼”发现了举世瞩目的科研成果。“这太酷了!”看到这些新闻,黎耕十分激动,“这些基础研究,也许没有明确的现实目的,但它们满足了人类本能的探索欲望,也一定会改变世界。”

课堂上,黎耕就带着这样的“酷劲儿”讲课,并将这股劲儿传递给学生。他也一直认为,对学生来说,乐趣比成绩更重要。学生如果觉得所从事的研究是一件“酷的事儿”,也就更有可能将它作为自己终身的事业。

黎耕(左)指导学生

“人点燃人”的天文学史

在《天文学史》的教学目标中,可以看到如下语句——加深学生对天文学乃至近代科学思想的认识、认识天文学在整个科学进步和人类文明发展史中的重要意义和作用、让学生建立正确的历史观。<

“这门课对人有一定的激励作用,形象一点说,就是‘人点燃人’。”黎耕坦言,考古天文学领域研究的内容通常“上了一定的年纪”,离我们较远。但是,这些内容依然会对现在的科研工作有所启示。“当我们遇到困难、感到彷徨的时候,想一想上课提到的‘大牛’们曾经的遭遇,或许可以给我们一定的启迪。”

对此,学生冉茜非常受用。她认为,这门课的一大亮点在于,它透过历史,讲述着人的价值。开普勒、伽利略、赫歇尔、南仁东……课堂上,黎耕以中外天文学家为引,串联起课程的各个模块,也串联起天文学发展的进程。收到好评时,黎耕会谦虚地说:“课程受欢迎不是我的功劳,而是因为这些天文学家,他们做的事情本身就很酷。”

黎耕

为了提高同学们的课堂参与感,更好地了解天文学家的成就,黎耕将选课学生分组,每组介绍一位天文学家的故事。这些天文学家,或是大家耳熟能详的人物,在天文学发展中做出了杰出贡献;或在天文学道路上剑走偏锋,独辟蹊径,别有一番趣味。他们的故事,组成了丰富多彩的课程汇报。

在汇报中,生命科学学院2021级硕士研究生刘慧文有不一样的收获和乐趣。在此前的课上,黎耕已对她所在小组对应的汇报人物作了专题讲授。为了讲出新意,与课程内容有所区别,他们下了一番功夫。“我们讲述了人物生平中一个有意思的小故事,并进行了一些探讨。”在小组的汇报幻灯片中,刘慧文手绘的多幅插图,为本就生动有趣的内容锦上添花。“我很喜欢这门课,所以想用自己熟悉的画笔做一个独特的汇报。”刘慧文说。

刘慧文为课程汇报创作的插画

《天文学史》的课程内容分为古代和近现代两大部分。在既往讲授中,古代天文学的内容往往偏多一些,而近现代天文学史很多相关内容在参考书籍上较少涉及。因此,黎耕希望能在课上花nba赌注平台|官网-app下载:时间介绍近现代天文学的历史。从天文学革命与望远镜的发明开始,一直到当今前沿的天文发展历程,他都想分享给同学们。

“了解领域里较新的知识,对学生把握未来的发展方向是很有帮助的。我们缺少一本这样的教材。”与授课同步进行的,是逐步积累素材、逐年完善教案。编写教材,已在黎耕的计划之列。

课堂之外,黎耕还想着多做点什么。“所有的科学研究都需要被人了解”,这是黎耕对科普的理解。

在教学一线深入开展科普宣讲活动,收获听众们的笑脸和掌声;在演播室讲述科技与考古融合的故事,实现文艺与科技的跨界合作,黎耕一直走在科普的路上。他认为,除了责任,做研究、做科普,好奇心也是动机之一。

“其实我并没有觉得它是‘阳春白雪’,在很大程度上,我做科普是为了开心。”黎耕笑着说。在他看来,科普既分享了自己对未知事物的探索,又满足了听众对科学知识的需求,“我享受每一次科普的过程。”

黎耕在中国自然科学博物馆学会2021年年会上作报告

“冷门”的考古天文学

考古天文学是一门自然科学与历史学相融合的学科,它对于解决我国天文学问题和历史学问题都有重要的意义。

在黎耕看来,科技史研究是过去与现在的纽带,它既关注当下历史学的前沿动向,也关联当今自然科学的进一步发展,是一个综合性很强的交叉学科。因此,研究科技史,一方面要了解当今的前沿科学进展,让古人观察到的现象能够更好地为现代科学研究所用;另一方面也要努力用现代科学方法去解决历史学的问题,从而推进人们对历史的认识。

黎耕所选择的考古天文学与中国古代天象记录研究,便是这样一条“纽带”的两端:其中,考古天文学关注文明的起源;而古代天象记录研究,则借助数据库及相关分析手段,将古代遗产呈现与现代天体物理观测相关联,帮助我们更好地认识这个宇宙。

黎耕查阅书籍资料

尽管科技史的研究意义巨大,但正如杨振宁先生在纪念《自然辩证法通讯》创刊40周年学术座谈会上所说,“中国科技史研究缺位严重”。目前,中国2000多所大学中,仅有十几所有资格授予科学技术史博士学位,而考古天文学作为在中国起步不久的研究方向,更是“冷门中的冷门”。

面对“冷门”,黎耕从科技史中找到了不一样的答案。

在历史上,相对论也曾经是冷门,被物理学家束之高阁,只是数学家的“玩具”。然而致密天体的研究先驱钱德拉塞卡却不这么认为。19岁时的他依据相对论进行计算,发现了白矮星的质量上限。他的研究遭到了当时的“权威专家”皇家天文学家爱丁顿公开的羞辱。然而钱德拉塞卡并没有放弃,依旧甘坐冷板凳,继续他的研究,最终于1983年获诺贝尔物理学奖

“在科技史上,很多从0到1的创新,往往是从冷门开始的。”黎耕如此笃定。对他而言,研究不应有“冷门”“热门”之分。只要研究有意义,都是好的工作。在他眼里,好的研究只有“想做的”和“必做的”这两种。黎耕认为,“搞科学要坐得了冷板凳”,心里觉得酷,在精神上就会感到振奋,“只要是真正想做的,就一定会坚持,哪怕很多人反对,哪怕最后颗粒无收。”

黎耕与中国古代天象记录数据库

1990年,旅行者1号探测器在距地球64亿公里处拍摄下一张“暗淡蓝点”的照片。这个例子,黎耕在课上常常讲到。当代青年人普遍过分焦虑,他们有时会因失败而感到气馁,会因压力而产生负面情绪。学生焦虑时,黎耕会安慰并鼓励他们,让他们体会到学习、生活中的乐趣。在漫长的宇宙长河中,生活中值得焦虑的事情不过是其中的一点。天文与历史就像这长河中的一支画笔,从空间与时间的维度将这一个个点勾连成线。循着这些线,能看到过去,看到当下,甚至看到未来。

学期最后一次课上,黎耕为《天文学史》画上句号:“整个地球只是宇宙中的一粒‘蓝点儿’,相比起来,我们这些烦恼算不了什么。看着浩瀚的宇宙,什么都能放下了。”