国科大少年,与“夸父一号”并肩逐日!

编者按:大漠苍茫,诗人望见浪漫,旅人望见苍凉,科学家望见坚守与浩瀚前程。阻碍重重的技术突破、不容迟缓的紧急节点、艰苦的生活环境,作为一名青年科研人,如何在大漠的风沙里逐日育梦?跟中国科学院大学2020级电子信息专业硕士研究生王子渊(培养单位:中国科学院西安光学精密机械研究所)一起,领略“夸父一号”背后的科研赤子心。

荒无人烟的巴丹吉林沙漠上,空气干燥、石砾粗糙,还有高耸的发射基地塔架。塔架上写着:中国酒泉卫星发射中心。一旁刻字的石碑昭示着历史的厚重和光耀——东方红卫星升起的地方。眼前占地面积约2800平方千米的“东风航天城”,充满着神圣的气息。

国科大2020级电子信息专业硕士研究生王子渊相信,此后每每看到这个场景,回忆会如新澎湃。

2022年8月,王子渊跟随课题组来到这里,开启了针对先进天基太阳天文台的两大载荷——全日面矢量磁像仪(FMG)以及太阳硬射线成像仪(HXI)的电学和光学测试,确保10月9日发射计划万无一失。

先进天基太阳天文台,就是人们常说的“夸父一号”。

这次课题组的主要任务,简单讲,就是擦亮“夸父一号”的“眼睛”,帮助它在高时间分辨率、高空间分辨率和高灵敏度下看清一系列太阳动作。

随着与这个“大家伙”的距离越来越近,王子渊对未来的逐日科研之路,也越来越笃定。

王子渊在做功能测试

与梦想相见

天刚刚亮,不远处的军列在清绿铁路上穿梭,划破世界的静止。

大巴窗外的景象,令在关中平原长大的王子渊始料未及:酒泉市和阿拉善盟交界处特有的干燥夺走了所有多余的色彩,不管是景还是人,都呈现出一种粗粝的沙黄色。

不过王子渊十分笃定,就是在这片“无依之地”,将盛开一段2022年以至往后余生无限回味的日子。

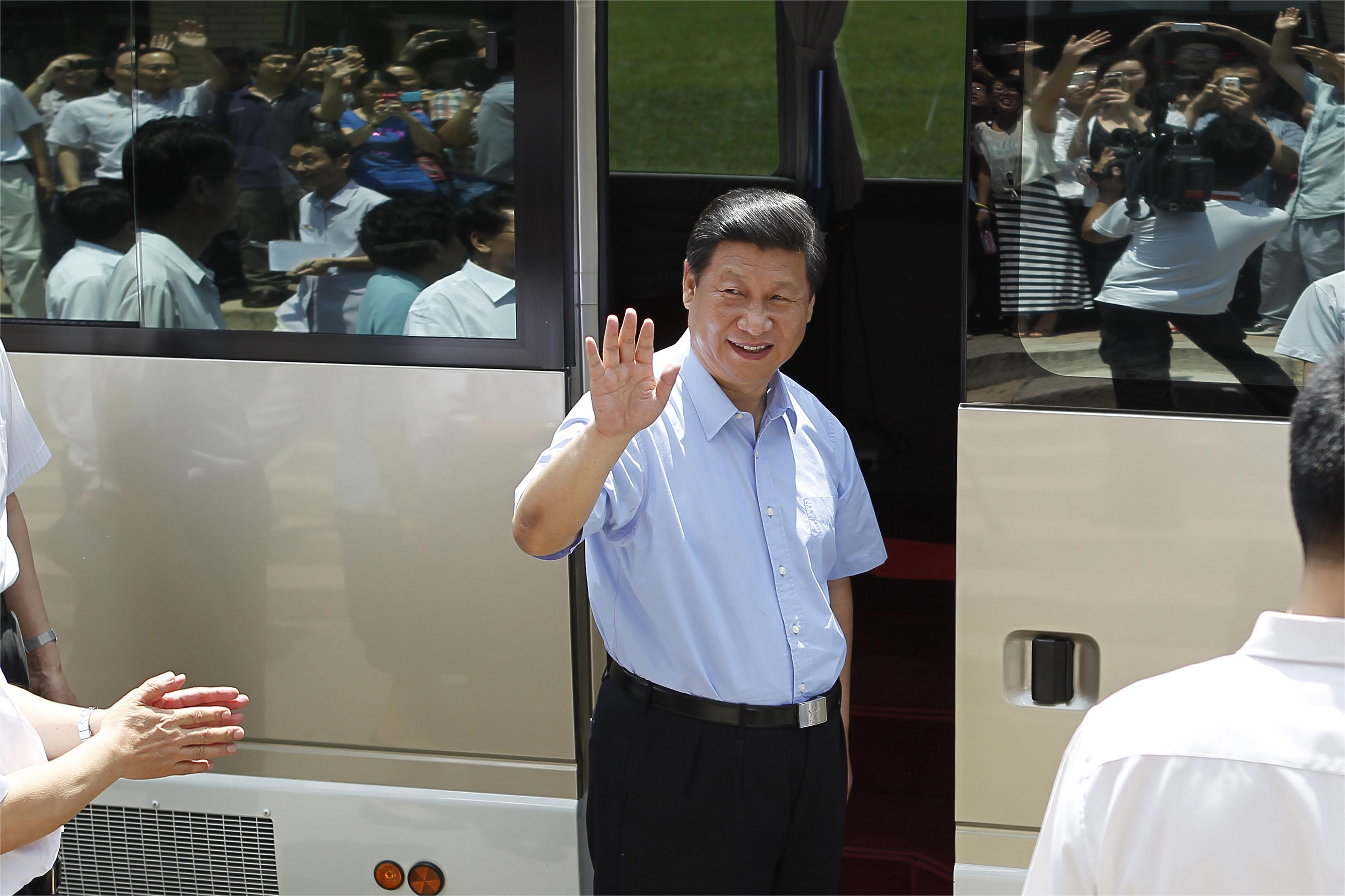

王子渊在酒泉卫星发射基地塔架

如同执行精密的发射任务,王子渊带着地检设备、线缆、笔记本电脑和一些换洗衣物,开启了两点一线的基地“精确生活”。

早上8:10从住处搭班车去厂房塔架,中午12:10返回;下午工作时间从3:10到6:10,晚间7:15是固定的班后会或双想会,讨论总结当天试验工作存在的问题及解决方案……

一边走,一边看,一边问,第一次进入测试厅的王子渊好奇地打量着眼前这个设备:地检软件注入指令,逐一核对反馈回的工程参数和拍摄图像,若与预期不符则需排查故障。

“有时单单调光路就要一个下午的时间。”起初,王子渊甚至并不理解这些指令和参数的意义。在厂房测试间和总装测试厅,王子渊得以跟随甘为群、诸成等首席科学家学习体悟,逐渐深入参与到测试装配、零位定标、数据记录及验证工作中。

慢慢靠近你

此后,王子渊陆续参与了载荷与卫星平台电学对接以及环节众多的整星联试,逐渐对重大科研项目的攻关节奏和任务流程有了切身体会。整星光轴测试、振动测试、EMC试验、磁试验、老练与模飞试验……每段实验都有严格的时间规划,加班加点和深夜奋战早已是团队的惯常。

“这份争分夺秒的科研紧迫感和对卓越的坚定追寻,其实我从刚刚进入国科大时就有所感受。”王子渊笑着回忆,为了坐在《现代数字信号处理》的课堂前排,更好地和任课老师张颢高效互动,同学们会提前一个半小时甚至更早来到教室。

组会汇报

不用多媒体课件,坚持手写板书,各种有趣的数学推导……张颢给王子渊描画下科研人员的“初印象”。

“课程对于当时研一的我们,难度不小,复杂繁多的推导证明和课后文献资料常常令人沮丧,张老师总会用那句‘just some notations’,鼓励我们透过现象看本质。这句话在后来的科研实践中我一直谨记,受益匪浅。”王子渊说。两年中,与“探日计划”相伴,一步步深入参与的惊喜和激动,时常在王子渊的心中翻腾:每完成一个节点,仿佛就离太阳又进了一步。

“当时参与整星联试时我就在想,应该把研究室载荷研制经验和深空探测科学数据资源很好地利用起来。”如何在保证大视场、光谱稳定、光谱分辨率高的前提下做到机械结构稳定、体积轻小,引发了王子渊对设备研制优化方案进行反演的强烈兴趣,并被他作为接下来博士深造的发力点。

“浩瀚寰宇,将是自己所有科研梦想绽放的地方。”王子渊一步步靠近热爱,即使历经了无数次冲刷与试炼,也未曾有一刻熄灭过。

王子渊天下大事必作于细

“老师,你当时在那边到底怎样啊?听说在那边,吃得不太好,睡觉打地铺,两周不能洗澡……”

“我们不容易,人家更辛苦。只要能保证进度,吃这点苦算什么!”

2022年6月初,国科大硕士生导师、中科院西安光学机械精密研究所研究员葛伟完成装星前筹备工作返回西安,对自己刚刚挺过的一段艰苦时光不以为意,而是关心起了王子渊这段时间的科研进展与日常生活,给出之后的突破方向。

这段“逆行”,始于2022年上海疫情最严重的4月,就在这座城市被迫按下暂停键的时节,FMG按计划需由国家天文台转运至上海微小卫星创新研究院,准备下一步的装星工作。“保节点,保任务,千万不能耽误进度。”葛伟在研究室周例会上斩钉截铁地说道,没顾上和家人告别,一路上几经中转,大巴、专车,甚至救护车,他“逆行”入沪。

在王子渊看来,“光测、电测、装配,每一个环节、每一条指令,导师一直这样亲历亲为,再三确认。不去才不像他!”总装楼大厂房里,导师一行人加班加点的身影,王子渊远在千里,也仿佛历历在目。

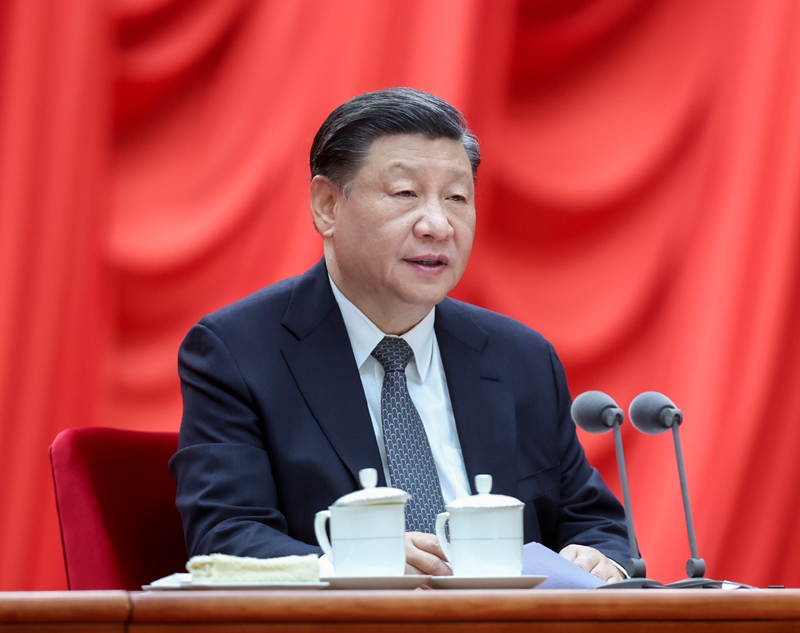

葛伟在指导王子渊

“事无巨细,事必躬亲”,成了月球与深空探测技术研究室的共同风格。

王子渊记得,2022年2月底,FMG载荷进入交付关键环节,国科大博士生导师、中科院西安光学机械精密研究所研究员、月球与深空探测技术研究室主任杨建峰强调,FMG载荷上天之前一定要进行试观测,从而及时发现试验中难以察觉的暗病,对工程进行辅助性修正。这意味着,团队需要按时把设备运送至北京怀柔太阳观测站。路途遥远,疫情反复,且转运途中可能会对设备产生不利影响……在杨建峰眼中,这些都不是阻碍前进的借口。

“做科研每一步细节都不能偷懒,这是杨老师反复告诫过我的话。”王子渊说。

团队成员在设备研制期间进行功能测试

FMG热循环试验时,每班工作由两人配合完成,一人测试一人记录。因为每个人书写习惯不同,表格记录格式五花八门。“杨老师得知此事后,把我们负责记录的人员都叫到办公室,强调每一次试验记录格式必须统一,写错了不可随意涂改,拿一张新的重新誊一遍。”

正是这样一点一滴的严谨细致,赢得了驰骋寰宇的分毫不差,王子渊谨记在心,反复检查的习惯也成了肌肉记忆。“所有粗心麻痹,不以为意,都可能在未来的某个时间节点给我们致命一击。”成为航天事业的一份子

“一定要在不远的将来赶上和超过世界先进水平”,东方红塔架纪念馆有两行醒目的红色标语。王子渊仰望着高耸入云的发射塔架:“曾经就是在这片人迹罕至的戈壁荒原,无数科研前辈奉献青春和反水。一代代人的坚守,铸成了一件件大国利器,奠定了新中国的安全基石。”

酒泉卫星发射基地纪念馆

多年来,许多个星月相伴的夜晚,团队不间断地进行数据测试、实验,求证和打磨,负责及参与了火星探测多光谱相机、小行星探测多光谱相机、嫦娥七号拉曼光谱仪、嫦娥七号全景相机、嫦娥七号磁强计、先导专项ASOS卫星FMG全日面矢量磁像仪、先导专项ASOS卫星HXI太阳硬X射线成像仪等国家及中科院重大深空探测项目的研制。

在国际科技竞争的风浪里沉浮,每个国家都需要不断延伸可供停靠的小岛,国产化和自主可控是其中最坚实的一座。

研究室设计的FMG电控箱的主控管理平台、滤光器控制电路、主动温控、供配电电路、前端电子学接口、存储单元、运放等,国产化率超过95%,且关键性能指标超过进口同类竞品,选用的CPU亦是国产自主可控的龙芯处理器。

团队成员在设备研制期间进行功能测试

王子渊发现,从刚读书识字的小孩,到超市里的售货员,航天城里的人们对中国航天的历史和发展状况如数家珍,正如飞天公园里的“飞天雕像”,一美千年,寄托着千百年来代代相承的航天中国梦。

一个个仰望基地星空的夜晚,看着默默奔忙的科研人背影,王子渊不断坚定内心的信念:科学理想浩瀚,他们如星光璀璨,这条逐日之路,艰难但值得。航天人心中,有西北雪水都浇不灭的信念。头顶上,星罗棋布,超脱尘世,那是这世界上无与伦比的美丽。