李思达:一位科研达人的自我修养

李思达,中科院2021年度院长特别奖获得者、国科大2017级大地测量学与测量工程专业博士研究生(培养单位:中科院精密测量院),主要从事海洋潮汐演化对海岸洪灾的发生频率、海岸洪灾的致灾因子贡献和海岸洪灾的预报等相关研究。

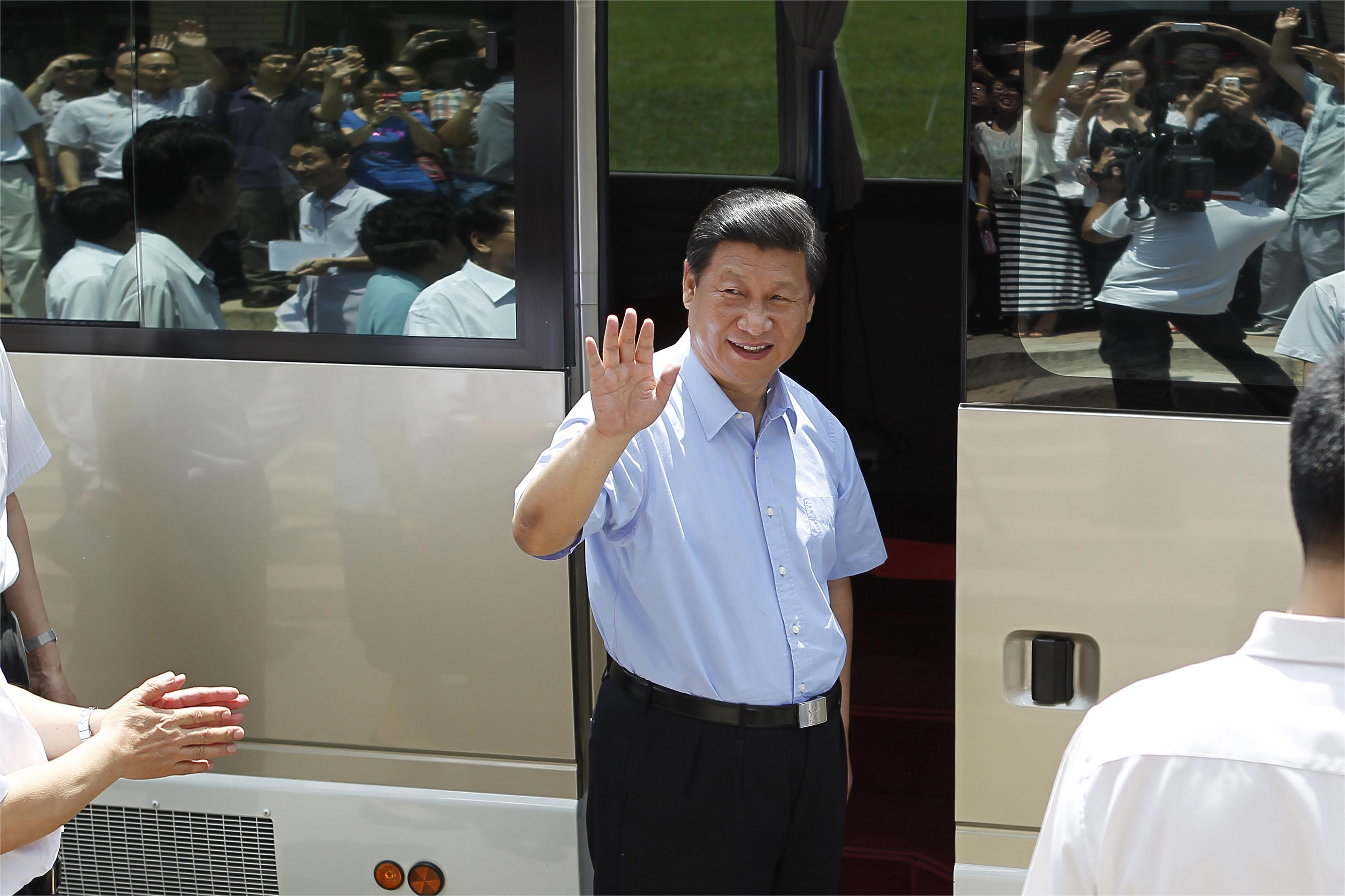

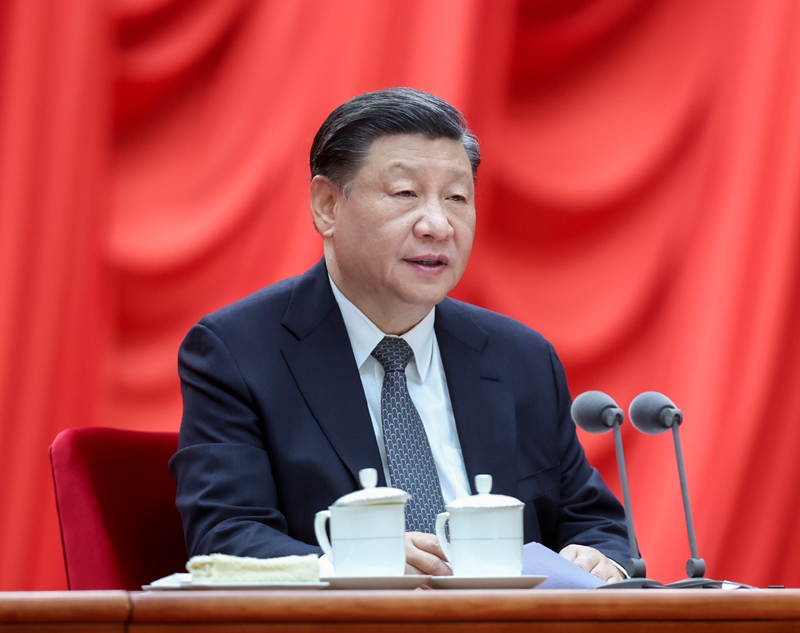

2021年3月,在国科大博导、中科院精密测量院研究员柳林涛和中佛罗里达大学助理教授Thomas Wahl的指导下,李思达首次评估了潮汐变化对海岸洪灾发生频率的影响,以第一作者将相关研究成果发表于国际顶期Science Advances,其他成果也相继发表于Estuarine,Coastal and Shelf Science等国际权威期刊。 李思达 从初入海洋潮汐的大门,到“占领”一小片前沿高地,李思达用了五年时间。 谈及意义时,李思达用钱塘江大潮进行了类比:引潮力的作用,能使钱塘江每年出现一次天文大潮,海平面同样也受其影响。当海平面持续上升,大潮淹没沿海道路,就会引起土壤盐碱化、排水系统受损、交通运输瘫痪等系列问题,甚至危及人身安全。 海岸洪水研究属于海洋潮汐领域。李思达所进行的科研工作正是将这类海岸洪水的影响因素具体化,探究其变化规律,推演其发生趋势,使这类自然灾害可预判,负面影响可预防。攻读硕士期间的一次偶然机会,李思达认识了导师柳林涛,并被他温文尔雅、博学广知的学术魅力深深吸引,于是下定决心考入国科大,跟随柳林涛深造博士学位。博士入学后,面向国家重大需求,在柳林涛的建议下,李思达的研究方向从陆地测绘转向海洋潮汐,利用海洋重力仪等手段,研究海洋潮汐变化。 李思达(右一)与导师柳林涛(中)

“自己从小就有一个科研梦,希望能够尽自己的全部力量将人类的科技事业向前推进,哪怕是一小步。”李思达常说。面对全新领域,他潜心钻研相关文献,探究核心词汇,期望填补海洋科学相关知识的空缺。早晨7点到实验室学习,晚上12点回宿舍休息成为李思达的日常。对于同一套数据,不同的计算程序得到的结果可能千差万别。为了验证结果的可靠性,他需要对实验参数进行无数次调试。

李思达出野外时与师兄一起记录重力试验注意事项 但科学探索并非一帆风顺,时常出现的实验失利,会带来难以排解的精神压力和负面情绪。李思达常用莫泊桑的一段话激励自己:“人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时,可能脆弱得一句话就泪流满面;有时,也发现自己咬着牙走了很长的路。”每当遇见科研瓶颈,李思达会静心梳理已取得的研究进展,让自己重拾信心。他也会翻看曾经的目标计划,根据当前科研难题,与导师深入交流,将目标再次细化,优化研究方法,确定时间节点,敦促自己前行。 “从顶级期刊的文献中学习研究方法,是科学研究的必经之路。”李思达通过期刊文献,认识了美国中佛罗里达大学助理教授Thomas Wahl。通过往来邮件交流,李思达发现Thomas Wahl在海洋潮汐领域学术造诣很高,他的团队拥有国际领先的潮汐研究技术。于是他萌生了到国外学习的想法。 在柳林涛支持和相关留学基金委资助下,2019年,李思达在美国中佛罗里达大学开始为期两年的学习。到美国,组会交流中大量的专业英语术语、讨论时老师同学过快的语速,让初来乍到的李思达跟不上讨论的节奏。于是,他购买了录音笔,每次开会时便把老师同学的发言录下来,等会议结束后反复听录音,一句一句推敲学习。“时间不允许我懈怠。”那段时间,李思达白天做科研,晚上背单词、练听力,时常伴着美国电台广播入睡,准时在早上6点起床继续练习。一份耕耘一份收获,他逐渐融入组会的交流讨论,并学习领悟了该领域国际前沿的研究方法。 李思达(后排右二)与合作导师Thomas Wahl(前排右一)全体组员

由于美国海岸城市常年受洪水袭扰,结合李思达的研究,双方导师共同确定将探究潮汐长期变化对美国海岸洪灾的贡献度作为研究方向,评估潮汐变化对海岸洪灾发生频率的影响。为此,李思达在指导下制定了工作计划表:2个月内完成整体数据处理分析;3个月内与导师及团队交流讨论结果、改进不足;1个月内整理数据;2个月内撰写、修改论文。每晚离开办公室前,李思达都会对当天的工作进行总结,整理出偏离常态或者意料之外的结果,判断是否需要探究原因或者进一步延伸,并根据完成进度列出第二天的工作计划,以保障工作效率。日复一日的刻苦钻研和百折不挠的科研意志,让李思达攻克一道又一道科研难关。 2020年5月,李思达和团队成员完成了对潮汐变化和洪灾发生频率二者关系从初期猜测到数据验证的转变,首次发现了潮汐变化对美国海岸洪灾发生频率的影响。此时恰逢NOAA(美国海洋与大气管理局)发布了该研究方向的展望。“正是因为NOAA的肯定,我们拥有了向Science Advances投稿的信心。”李思达说。2020年8月,文章正式向Science Advances投递。这一年,李思达即将迎来读博的第四个学年。“审稿过程并不顺利,但大家锲而不舍,近3个月的反复修改,最后的评审意见非常正面。”李思达回忆起投稿的过程,为了证明结果的可靠性,他们用不同的方法和参数进行验证,在回复期刊的邮件中用了9页PPT详细说明。 回复期刊的详细说明 “做科研一定要踏实,要证明结果可靠,就要进行对比分析和方法的敏感性测试。科学研究不能只把好的结果呈现出来,这样虽然能发文章,但是会误导其他科研人员。”这是李思达参与课题后的感悟。

2021年7月,李思达结束在美的联合培养,踏上回国的旅途。在顺利取得国科大博士学位后,他申请了中科院精密测量院的特别研究助理岗位,继续留在柳林涛的科研团队攻坚克难。在中科院2021年度院长奖学金评审中,李思达获中科院院长特别奖。该奖项是中科院学生的最高荣誉。“我是站在两位导师的肩膀上进行探索。在他们擅长的领域里,他们是我的领路人,引导我攻克每一道难关;在他们不擅长的领域,他们是我的引荐人,为我联络相关领域的资深专家解决问题。” 李思达说,两位导师就是他最大的收获。“他们对学生的培养模式非常相似,全力支持学生自主探索。”李思达认为,两位导师更像他的“科研顾问”,一同分析想法的可行性,一起解决实际中遇到的难题。如今,即便李思达已通过博士答辩,但柳林涛和Thomas Wahl依然在用同样的方式,提供指导。“我真的很幸运,在最美的时光遇见了科学院,遇见了两位恩师。” 谈到发表Science子刊后的感想,李思达感慨道,“外界只看到了我在国际期刊发表文章的风光,却不知这份风光背后的奋斗辛酸。”这份辛酸是四年如一日、每天10多个小时科研学习,是计算出的实验结果很多时候都偏离预期、无法解释的挫败,是运行了两天两夜的程序到了第三天突然报错的崩溃,但这些挫折总会激励他越战越勇、永不止步。 在李思达看来,科研道路上的成功只是一时,失败才是主旋律,只有拥有强大的内心和打不倒的钢铁意志,才能攻克每一道科研难题。

李思达

在师弟师妹们眼中,李思达是一位值得敬佩的师兄,他会耐心回答师弟师妹的问题,引导他们发散思维、独立思考。但他总说,和师兄师姐对他的帮助相比,他所做的还远远不够。“科学知识浩瀚,我们至少要主动去接触新知识、有主动学习的劲头;要学会批判性思考,如果没有独立思考,就容易被假象蒙蔽、被自己想要的科研结果蒙蔽。” 科研工作是一个探索未知的过程,磕磕绊绊在所难免。他希望师弟师妹们能具备提出和解决科学问题的能力,在探索中不要因为不必要的弯路而失去对科研的信心和热情,要沉下心、经得住风吹雨打。领域专家胡海岚教授曾说,她的成就感来自于“她是第一个发现了自然界中某个未知环节的人”,这句话给了李思达很大的触动,也因此立下了“探索地球科学领域的未知,推动人类社会对地球科学的认识”的奋斗目标。 目前,李思达又开始了极值水位的复合效应对高潮洪水中的影响相关领域的研究工作,相信在“天行健,君子以自强不息”的人生信条下,拥有钢铁意志的他,会朝向奋斗目标不断前行。