贾玉莹:实力出圈!让世界看到“中国速度”!

北京2022年冬奥会期间,随处可见印有“氢能”字样的大巴车往返于各大场馆之间。它们的驱动力,来自氢与氧在燃料电池堆栈里氧化反应产生的电能,整个过程中的产物只有水。使用的氢气更是环保等级“最高段位”的“绿氢”——利用风、光等可再生能源电解水制氢,真正实现了生产使用全过程“零排放”。这就是本届绿色冬奥的“亮眼明星”氢燃料电池车。 作为团队运营总监,贾玉莹参与负责向张家口赛区供应氢气的绿色氢能一体化示范基地项目的内外协调。2021年,他所在团队在短短13个月内,以最快速度建成并顺利运营投产了全球最大的电解水制氢项目之一,冬奥期间为张家口赛区供应约80吨绿色氢气,超过赛区绿氢总供应量的75%。

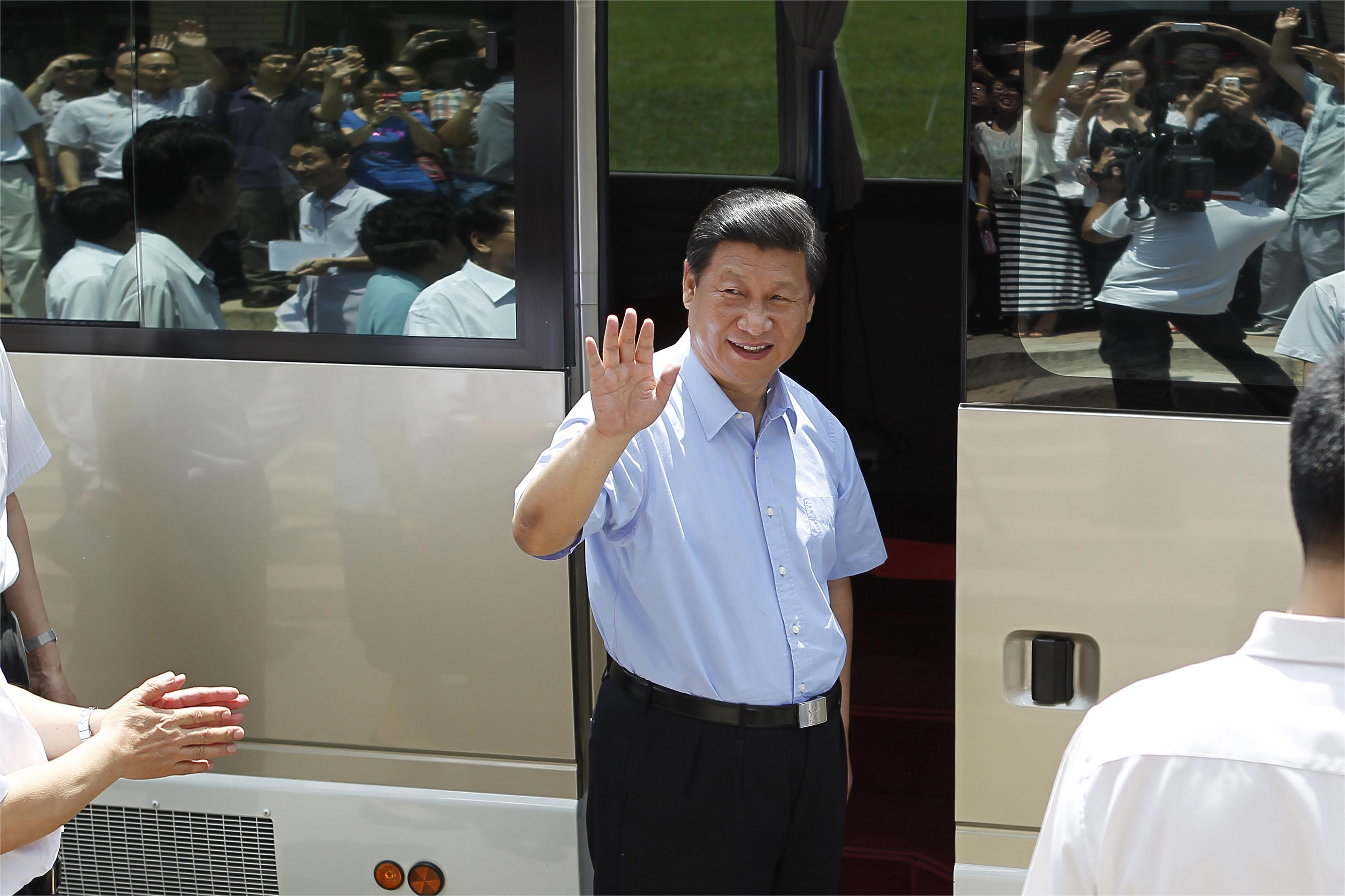

北京2022年冬奥会氢燃料电池车

知识“落地”才能“生根”

2013年,带着“光催化分解水制氢”的课题成果,贾玉莹博士毕业,加入壳牌公司,起初五年负责天然气开采工作。延续着科研时期注重实践应用的风格,依托读博期间对氢能产业和催化反应机制的积淀,2018年底,他进入能源转型团队,开始负责氢能业务。

从京津冀到长三角,从珠三角到成渝地区,贾玉莹开始和同事在国内辗转寻觅合作项目。2019年6月,团队在与合作伙伴洽谈绿色氢能一体化示范基地项目时,针对电解水制氢的想法一拍即合。

根据团队的战略规划,项目将成为一场产能供给与应用检验的双向奔赴。一方面保障冬奥期间氢能供应,另一方面,冬奥期间的“绿色大巴”也成为一个绝佳的应用场景。

贾玉莹(中)参加博士毕业典礼(右为国科大纳米科学与技术学院常务副院长、国家纳米科学中心主任赵宇亮院士)

作为项目主负责人之一,贾玉莹坦言,项目启动后的每一天,睁眼闭眼想的都是下一步如何调试设备,每一次制氢、每一轮压缩和充装氢气的顺利对接、每日加氢站的需求、运输车辆的调度,都要下判断、做统筹。

“只有把知识‘落地’用于解决实际生产中遇到的问题,才能‘生根’发挥它应有之价值。”

“为了获得理想数据,曾无数次小心谨慎地将二氧化钛溶胶滴入到多孔氧化铝模板中。那些时刻鲜活、具象,留在指尖,记忆深刻。”

贾玉莹(右一)参加ChinaNANO 2019论坛

那段没有见过阳光的日子

随着冬奥开幕临近,项目就像被按下了快进键。从真正的进场施工到运营,仅仅用时6个月。在这段时间内,贾玉莹和同事基本无休,他形容自己像“救火队员”,每天都在向不可能发起挑战,梦回在国科大攻坚课题的日夜。

打通每一段枝节的项目攻关期,团队时常遇到突如其来的“梗阻”,挡在眼前,急迫到“起火冒烟”。

“距离冬奥保供最后一个月,基本上不知道中央控制室外是白天还是黑夜,偶尔通过摄像头,看一看外面的太阳是否下山,那段时间基本上没见过阳光。”

团队与向冬奥会供应的第一车绿色氢气合影(右四为贾玉莹)

向世界证明“中国速度”

起初贾玉莹和同事都有些信心不足。

在贾玉莹看来,中国该领域的发展模式像是一个“奔跑的少年”,活力十足,无限可能,但也有不少的挑战。“我们是在一个行业还未成熟、信息也并不完全的情况下,说服公司的投资委员会将资金投入到这个项目。”

贾玉莹和同事一边设计,一边施工,一边奔走,交出了从平地到建成投产只用半年时间的答卷,成功保障了冬奥会张家口赛区的绿氢供应,向世界证明了“中国速度”。“现在很多国外同事都想要过来‘抄作业’,我们也算是做到了向外输出技术和经验呢!”

贾玉莹认为项目最大的成绩是,“让世界看到我们”。

从“中国速度”中感受到的“少年感”,正是贾玉莹最想和师弟师妹分享的心得:“趁着年轻,一定要多尝试,不断地走出舒适区,挑战‘不可能’。”