周欣:纤毫毕现的肺部“摄影师”

2020年1月20日,钟南山院士确认新冠病毒可以“人传人”,23日凌晨1点,周欣不顾劝阻,毅然乘坐航班抵达武汉天河机场,23日上午10点,武汉“封城”。

精密测量科学与技术创新研究院(原武汉物理与数学研究所)研究员、2019年“科学探索奖”获奖人周欣说,那时整个团队的想法只有一个:尽快将自主研制的肺部气体磁共振成像(MRI)设备部署到抗疫最前线。“我们团队成员主动请战,已离开武汉的同事们从山东、河南等地‘逆行’返回武汉。”

“当时克服了种种困难,比如找不到工人,我们就自己动手。在医院里,甚至亲眼看着有些病人走着走着就倒在了地上。虽然有一丝担忧,但是科学探索的意义就是服务人民的生命健康,我们又生活在武汉这个英雄的城市,当然要冲在疫情的最前端,第一时间开展工作。”

疫情期间,肺部气体磁共振成像设备成功装机于武汉金银潭医院,对新冠患者的肺功能进行无创评估。周欣也因为这一出色的工作,被评为2020年中国科学院年度创新人物。

目前全球仅有中国、美国、英国、加拿大四国独立掌握肺部气体磁共振关键技术,周欣团队作为国内唯一开展相关研究的团队,其技术指标国际领先,在全球第一个拿到医疗器械注册证,领跑国际同行率先进入临床应用。然而,你是否想过,为何磁共振技术如此成熟,肺部磁共振却一直是个“空白”?在肺部医学影像技术的大家族中,X光和CT技术都已耳熟能详,肺部磁共振又有什么特别?

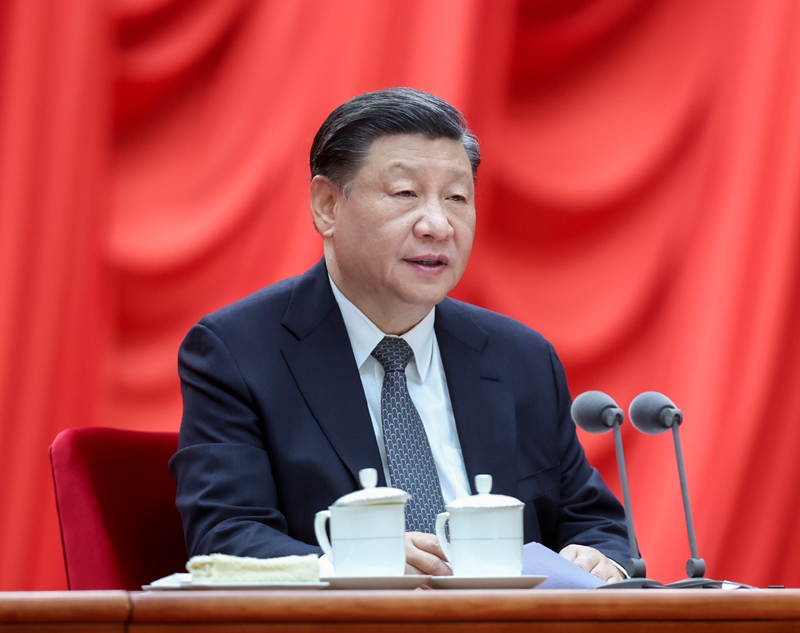

周欣:2019年“科学探索奖”先进制造领域获奖人

获奖理由:肯定他在医学影像——超灵敏磁共振成像(MRI)上取得的成绩,鼓励他研发健康中国需求的高场多核MRI装备,探索医疗新技术新设备的科学难题。

点亮肺部的“X气体”

在中国,肺癌被称为“癌症之王”,是发病率和死亡率均位居第一的癌症。2020年,肺癌全年发病82万,占癌症发病人数的17.9%,死亡人数遥遥领先,高达71万,占癌症死亡总数的23.8%。

这正是周欣研究肺部气体磁共振的初衷。“肺部重大疾病已成为我国严重的公共卫生问题,常规的影像学检测手段如胸透、CT等技术,都有电离辐射,并且只能看到结构上的变化。但通常先是功能上发生病变,然后演化为结构病变,即功能性变化是发生在结构变化之前,这也就是为什么当发现肺结构病变时,通常已经到了癌症中晚期。”

肺的功能有两个,一是通气功能。就是吸进氧气,呼出二氧化碳;二是气血交换功能,就是氧气从肺泡进入血液。“我希望,在肺出现功能病变时医学影像就能探测出来,所以把目标锁定在磁共振上。”

2003年,诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家保罗·劳特布尔和英国科学家彼得·曼斯菲尔德,正是为了表彰他们在磁共振成像技术领域的贡献。所谓磁共振成像,简单来说,就是在恒定的磁场环境中,对自旋不为零的原子核施加射频脉冲激励,原子核进行弛豫发出磁共振信号,接收器根据这些信号来形成人体内部结构的影像。传统的磁共振利用的是氢原子,它所构成的水(H20),占人体组织的70%,但是,肺部是个空腔组织,水的密度不足以成像,在传统磁共振扫描下,肺部影像犹如一个“黑洞”。

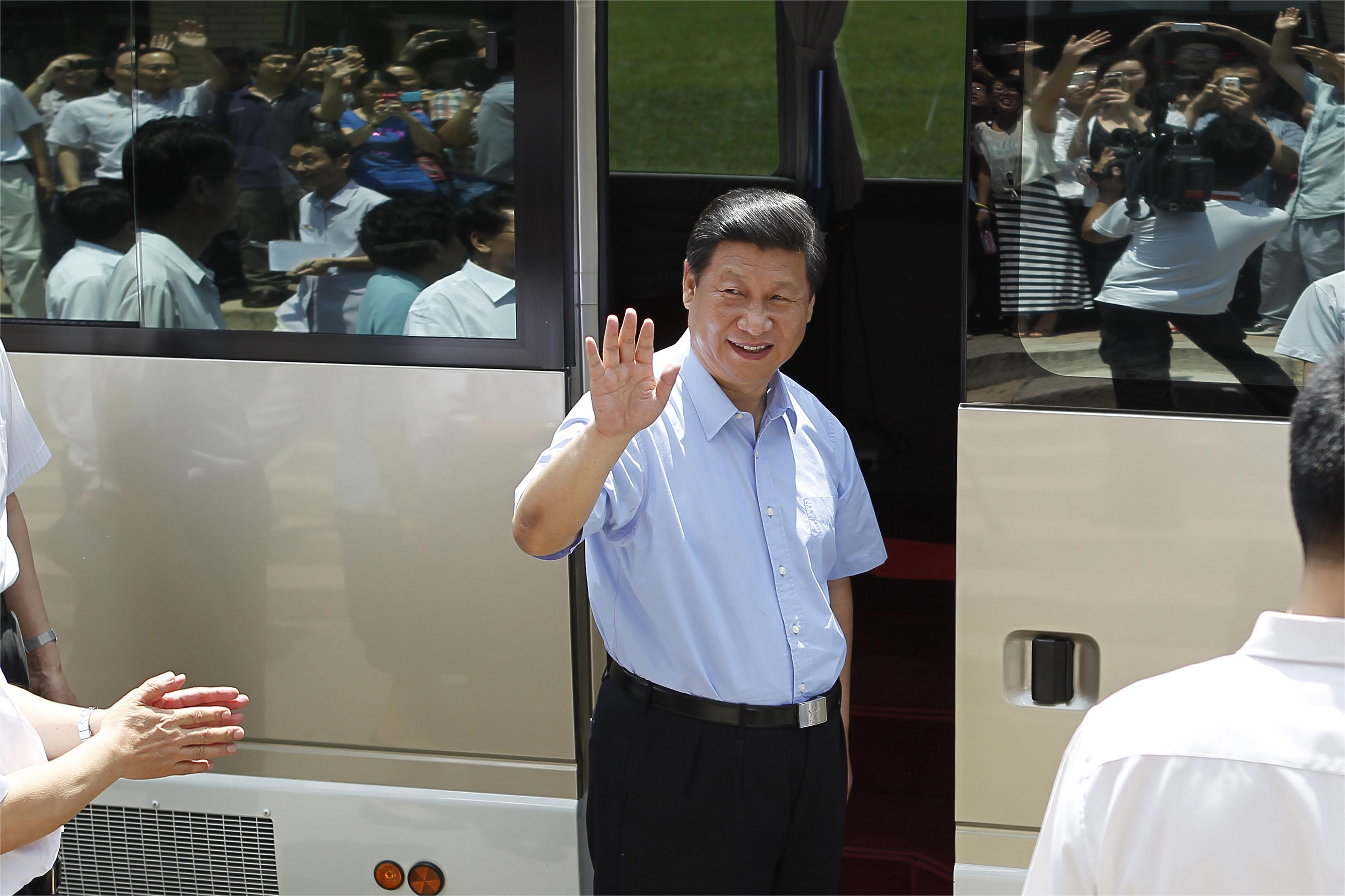

周欣(左二)带队赴抗疫一线开展新冠肺炎科研攻关

肺部磁共振的造影剂的选择,需要满足以下三个条件。条件一,要是一种安全无毒的气体;条件二,其原子核可产生磁共振信号;条件三,磁共振信号能够被放大增强。周欣告诉我们,“相当于我们先设想了一种‘X气体’,满足所有这些条件,然后去寻找它。”

这是一种问题导向的解决思路,周欣的经验来自于读研期间长期的试验积累:他曾经花了整整一年时间,修复了一台80 MHz的旧磁共振波谱仪,收获并不限于把硬件构造搞得一清二楚。“这个经历还让我认识到,必须带着问题去思考,靠动手去实践,你就能知道为什么当时要设计这个部件,到了后来自己做设备,用问题导向来驱动,进而获得更高的效率。”

“务实”也成为寻找“X气体”的核心考量。“从第一条来看,惰性气体最安全。惰性气体里,有氦-3、氪-87、氙-129等能产生磁共振信号,最后筛选出磁共振信号衰减时间较长的两种元素,氦3和氙129,但中国是个贫氦的国家,而且氦-3不溶于血液,这就意味着它不能探测肺的气血交换功能。”

氙-129选定为最终的“X气体”。接下来的问题是,如何让它释放的磁共振信号能被观测到。因为气体比水的密度小1000倍,这就意味着它产生的磁共振信号想要被“看到”,至少要能被放大1000倍。实现这个功能的,是肺部气体磁共振成像设备中的核心部件:超极化系统。

“在科学上叫做超极化,实际上就是增强氙-129的磁共振信号。可以想象这么一个场景,在广场上有10001个人抽陀螺,5000人的陀螺顺时针旋转,5001个人的陀螺逆时针旋转,二者相互抵消,最终你就只能观测到1个陀螺逆时针旋转的信号,超极化要完成的工作是,让10001个人都尽可能的朝同一个方向抽陀螺,这样信号就能增强1万倍以上。实际的做法是,通过激光技术把光子角动量转移到电子上,再由电子转移到氙-129的核自旋上,让其自旋的方向排列基本一致,变成朝着一个方向走的‘方阵队伍’,磁共振信号可以大大增强。”在周欣研发出的设备中,超极化系统实现了对磁共振信号8.6万倍的放大,使得氙-129的磁共振信号可以被观测,从而肺部的每一个角落被“点亮”。

“同时,我们还实现了世界上最快的高分辨人体肺部气体动态采样,可以以此评价肺部动态变化的过程,气体可到达哪些区域,哪些区域气体无法到达,一清二楚,这就能评估肺部的功能变化。”

世界瞩目的新冠研究

2020年11月20日,周欣团队nba赌注平台|官网-app下载:新冠出院患者的肺功能损伤无创评估的研究成果,在线发表在国际知名期刊《科学·进展》(《Science》子刊《ScienceAdvances》)上。

“从我们对1000多位出院患者的评估看,虽然普通症出院患者的肺部CT影像和吹气肺功能参数没有异常,但其气体MRI影像显示通气功能有轻微损伤,气血交换功能明显受损。”肺部气体磁共振成像设备,在抗击疫情上,体现出它独有的优势。

周欣为志愿者进行肺部MRI扫描

“比如我们发现,在通气功能上,新冠患者有轻微的损伤,约10%体积的地方,氧气进不去,在气血交换功能上则明显受损,一般人只要30毫秒,氧气就进入了肺泡,但新冠康复患者需要60毫秒甚至上百毫秒,这就相当于肺被病毒侵蚀,肺功能受损,就像是纱窗上沾满了灰,气体交换就不那么通畅了。”周欣表示。

这样的研究,为全球新冠肺炎的治疗和愈后处置提供了全新的科技支撑,也是现有临床影像技术的重要补充,也因此得到了全世界的广泛关注。周欣还记得,“美国约翰·霍普金斯大学医学院的主任邀请我做线上报告,希望我们的研究成果,能帮助提高新冠肺炎的救治率。”在中国,肺部气体磁共振成像正被用于评估新冠肺炎致肺功能损伤的疗效,还可用于研究新冠疫苗对接种者的影响。“和CT相比,磁共振是没有放射性的,对人体没有伤害,这就让我们可以对患者进行连续长期的随访和观察。”科学,始终是抗击疫情最重要的武器。

央视“中国新闻”栏目介绍周欣团队“高精尖科技成果迅速转化落地,服务疫情防控”

周欣曾说过,希望自己研发的肺部气体磁共振成像设备,能够惠及中国每一家三甲医院,但检查费用贵不贵,却是患者必须要考虑的问题。“我们做科学研究的同时还必须兼顾研究成果能为老百姓所用,医院可以购置全新成套设备,这完全是我们中国人自主研发的,整体技术自主可控;另外一种模式是,升级现有的设备,技术上也可行,只要配上我们的超极化装置和多核射频线圈就能实现,这就像是把手机从单卡单待升级到双卡双待,既能检测氢原子的共振,也能检测氙-129的共振。这样算下来,气体磁共振在医院里推广价格差不多是3000块。”

与改革开放同龄的周欣还有许多“小目标”。他希望将气体磁共振成像拓展到脑部,也希望将大数据和人工智能在医学影像中的应用形成规范和标准。“现在我们主要用人工智能技术,来加快整个采样和数据重建的速度,未来还要建立相关的标准,比如肺部气体磁共振成像可以形成13个标准参数,来辅助医生判断和决策。”

“人的健康支撑来自三方面,第一是医生,第二是药,第三是医疗设备。既然做医疗设备,我们就一定要把中国的创新医疗设备做到全世界最好。”周欣语气平淡,这似乎是一件,理所当然的事。

拓展阅读:“科学探索奖”是由腾讯基金会出资支持、科学家主导的公益性奖项,是目前国内金额最高的青年科技人才资助计划之一。奖项面向基础科学和前沿技术领域,每年遴选不超过50名获奖人,每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币的奖金,且可自由支配。“科学探索奖”于2018年腾讯成立20周年之际设立,由腾讯董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾携手饶毅、杨振宁、施一公、潘建伟等知名科学家共同发起。