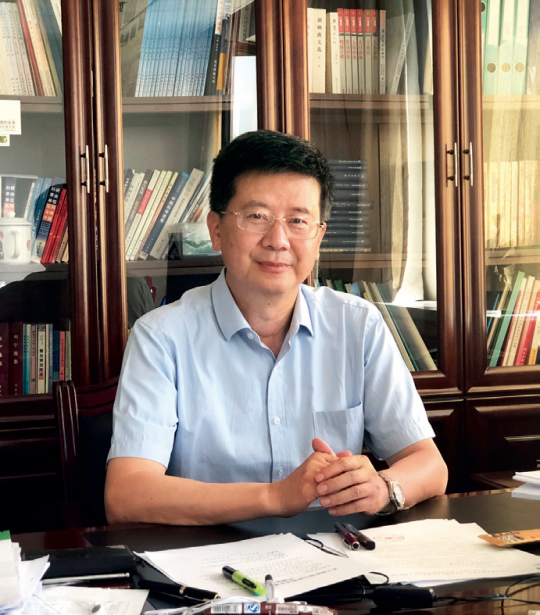

王涛的沙海情缘

“一看到电视节目里讲沙漠就兴奋、一到沙漠就像见了老朋友,快步如飞。”在同事眼中,王涛对沙漠的热爱已经到了“走火入魔”的程度。

王涛是中国科学院西北生态环境资源研究院院长、研究员。从事沙漠化过程及其防治研究近40年,他的主要研究对象是我国北方的沙漠与沙漠化地区。作为首席科学家,他主持完成了两个国家重点基础研究发展计划(973)项目,为我国沙漠化防治提供了重要理论基础,并建立了适于不同区域沙漠化防治的技术体系和模式。

“我们目标之一,是在毛乌素沙地、库布齐沙漠东部、科尔沁沙地中西部和呼伦贝尔沙地,建立适应区域特点的防沙治沙产业化应用示范基地,实现沙漠化土地稳定恢复。解决以往沙漠化防治主要由政府公益投入、群众参与积极性不高、传统防沙治沙措施不可持续的问题。”

王涛告诉《瞭望》新闻周刊记者,他们正将沙漠化土地治理措施与沙区新能源、生物质材料和生态医药的产业化紧密结合,形成具有环境友好和可持续特征的沙漠化土地综合治理措施及产业化技术体系,为国家防沙治沙工程建设提供理论指导和技术支持。

结缘沙海

王涛的少年时光是在江南水乡度过的。

1952年,王涛的父母响应国家号召,从上海远赴新疆从事金融援建工作。1959年他在新疆出生,不久就被送回了苏州的外婆家,直到11岁才再次回到新疆,此后便在西北扎下了根。

高中毕业后,王涛下乡插队,彼时全国恢复高考。“我父亲接受过大学教育,而两个兄长没有机会读大学,我有了这个机会,父亲便鼓励我考大学。”王涛说,当时插队的农村没有电,他就用鞋带当灯芯自制煤油灯,没有复习资料,就熟读中学课本。

1979年,王涛考入了新疆大学地理系自然地理学专业。进入大学学习,要求阅读英文文献,可他在高中时学的是俄语。为了尽快适应学习生活,王涛加班加点学英语,硬着头皮把1.4万字的英汉词典全都背了下来。

进入大学后,王涛有机会接触到了大漠戈壁、山川河湖,寄情山水间培养了他对地理学的浓厚兴趣。

1982年,国家下达了研究生招生计划,王涛决定继续攻读研究生,老师建议他报考中科院冰川研究所或沙漠研究所。

“大学时我们去冰川站实习过,几天就把我冻坏了,我决定去热一点的地方,就报考了中科院兰州沙漠研究所。”王涛回忆说,经过激烈竞争他被录取了。1983年9月,他走进中科院兰州沙漠研究所,师从我国沙漠科学奠基人朱震达先生,在自然地理学沙漠与沙漠化方向开始了研究生学习。

为探究巴丹吉林沙漠成因、物质来源、形成年代,王涛随朱震达带领的科研队伍,用了14天时间穿越沙漠。横穿沙漠时,团队不小心丢了一个资料包,一位同行的德国学者主张放弃寻找,但当时已是博士生的王涛让大家原地等候,自己硬是徒步几个小时将资料包找了回来。2007年,这位德国学者来中科院访问时向大家讲述了这个故事。

这次横穿巴丹吉林沙漠给王涛带来了丰富的课题资源。巴丹吉林沙漠有非常特殊的地貌景观,二三百米的高大沙山分布在沙漠内,沙山中间还有湖泊。nba赌注平台|官网-app下载:高大沙山怎么形成的问题,当时有观点认为是下覆基岩造成的。王涛通过野外考察,在1:100000的地形图上测量了上百个高大沙山的高度、迎风坡和背风坡长度、沙山间距离等数据,分析认为,按照流体力学原理,高大沙山是风沙流场主导形成的。

nba赌注平台|官网-app下载:湖泊为什么能长期存在?

有观点认为这是河流的侧渗水。但王涛发现,沙丘底部有出露的淡泉水补充湖泊,相邻湖泊的水差能达到2~3米,这与侧渗水补给的湖泊形态不同。经对比研究,王涛认为,湖泊不干涸是因为不断有大气降水的补充,只要半数的降水有效存储在沙漠中,就能够保证湖泊的水供给。

经过一年半的研究,1990年王涛nba赌注平台|官网-app下载:“巴丹吉林沙漠演变的若干问题”的论文发表在《中国沙漠》期刊上,成为研究巴丹吉林沙漠的重要文章。

“将沙漠化研究视作自己生命的一部分”

朱震达是中国沙漠与沙漠化科学的奠基人和开创者,王涛是他的第一个博士生。朱先生的言传身教深深影响了王涛。

“我们从朱先生身上学习到了一种执着的精神,他终其一生所做的沙漠与沙漠化研究是利国利民的事情,这也引导我们将沙漠化研究视作自己生命的一部分。”王涛说。

1991年,王涛从中科院地理研究所博士后流动站学成后,朱震达建议他回中科院兰州沙漠研究所工作,并安排他到中科院沙坡头沙漠研究试验站进行风沙观测和风沙地貌研究。在沙坡头研究站的两年间,每当风沙来时,王涛团队不是往房间里躲,而是迎着风沙向前冲,只为了实地观测,获取第一手数据。“那时没有什么防护措施,连口罩也没有,大家眼睛、嘴巴里面全是沙子。”经年累月的风沙影响,让王涛患上了眼疾,一只眼睛已做了两次手术,每每多看电脑几眼,眼睛就红了。

在沙坡头研究站,王涛做了国内最早的实验风沙地貌研究,他用推土机推平了一平方公里的沙丘。“推平沙丘后再看这些沙丘如何在自然过程中形成,我们观测发现,推平的沙丘十年后又恢复到原来的形态。”王涛说。

野外调查的艰辛是常人难以想象的,用中科院西北研究院研究员刘树林的话说,“冬天进沙漠最好,夏天高温烤、呼吸困难,春天风大吹得满嘴都是沙子。”

刘树林是王涛的研究生,跟随王涛全程参与了“中国北方沙漠化过程及其防治研究”的973项目。他介绍说,实地考察分兰州往东、往西两条路线,进行沿途采样、植被土壤调查,需要采集土壤水分、梯度风速等多项数据,无法自动回传的数据就需要徒步进入沙漠拿回。每趟线路一次要走20多天,每个人每年累加起来的调查天数达到2个月。因为路程远、吃住困难,他们就住在牧民、老乡家里。

“中国北方沙漠化过程及其防治研究”课题,是新中国成立以来获得经费最多、最系统的沙漠化基础研究项目,调查覆盖了整个沙漠化可能发生的地区,基本囊括了沙漠化研究的主要内容。“当时沙尘暴非常频繁,有专家认为这是自然过程,我认为人类活动对沙尘暴形成有影响,沙漠化土地扩大,给沙尘暴提供了nba赌注平台|官网-app下载:的物质来源。现在沙尘暴少了,反过来证明是退耕还林、还草控制住了供给沙尘物质的源区。”王涛说。

经过5年的艰辛努力,王涛及其团队揭示了中国沙漠与沙漠化的成因和机制,澄清了科学界的长期分歧。通过对我国北方沙漠化的研究,他们建立了比较完善的沙漠化科学理论和实践体系,发展了沙漠科学。王涛也因此获得了科技部“优秀973项目首席科学家”荣誉,并于2007年获得国家科技进步二等奖。

让沙漠充满绿色

王涛给女儿起名王莎,“沙”上有“草”,“我希望通过我们科研人员的努力,能够让沙漠里充满绿色,充满生机,孕育nba赌注平台|官网-app下载:的新生命,就像女儿的名字一样。”

现实中,能够孕育新生命的绿洲具有生态系统的脆弱和易变等特性。历史上各种原因造成的水源枯竭、河水断流、土地沙漠化及土壤盐渍化、植被毁灭,往往导致绿洲迁移。我国西北地区5%左右的绿洲供养着95%的干旱区人口,绿洲的稳定可持续发展非常重要。

据王涛团队的监测评估,2010年我国西北干旱区绿洲的总面积约为21万平方公里,约占干旱区总面积的7%。其中,人工绿洲约11万平方公里,是干旱区2700万人生活和从事生产活动的区域,也是西北开发的根基之地。

2009年,王涛作为首席科学家申请并实施了他的第二个国家973项目——“干旱区绿洲化、荒漠化过程及其对人类活动、气候变化的响应与调控”。

经过又一个5年的持续研究,王涛团队在干旱区绿洲化、荒漠化特征及其时空分布,绿洲化、荒漠化的驱动机制等方面获得了开拓性进展,并在绿洲化、荒漠化变化趋势及环境效应综合评估的基础上,完成了绿洲化、荒漠化调控对策与管理方案。

“西北干旱地区水资源短缺,关键问题在于对水资源的调控、人类活动的管理,我们对西北山区、绿洲区、荒漠区进行了划分,给出了不同尺度上管理模式与人类活动调控的方案。比如,一地应该设立哪些功能区,采取保护还是开发利用的方案等。”王涛说,他们据此给国家和地方政府提供了多份咨询报告。

沙漠化治理是世界难题。传统的沙漠化土地治理生物措施重视植被覆盖度增加,忽视生态系统其他要素,如土壤水分、养分等与植被的相互关系,导致一些治理措施相对简单,生态系统不能协调发展。而沙漠化土地治理的物理和化学措施由于忽视了沙漠化地区社会和经济效益,其可持续性也受到质疑。

现在,王涛作为负责人正带领团队实施“中国北方半干旱荒漠区沙漠化防治关键技术与示范”国家重点研发计划项目。该项目拟以沙漠化土地稳定恢复为首要目标,针对不同沙漠化土地特点,研发防沙治沙关键技术,开展模式优化和试验示范;在防沙治沙模式与工程效益评估基础上,集成产业化技术体系,为国家防沙治沙工程建设提供理论基础与技术支撑。

中国是联合国荒漠防治成员国,王涛也积极参与了国际防治荒漠化相关活动,主持了10多个国际学术会议和国际沙漠化培训班。2006年他当选为国际沙漠研究协会(IDRA)主席,2013和2014年分别被聘为联合国防治荒漠化公约(UNCCD)第三届科学大会科学顾问委员会(SAC)和科技与政策协调委员会(SPI)委员,为我国沙漠学科在国际上争得了话语权。

对王涛而言,研究沙漠已融入了他的生命。“善待沙漠,就是善待人类自己。我们希望通过研究沙漠服务国家,造福人民。”