这门行走在校园的课程,就很宝藏!

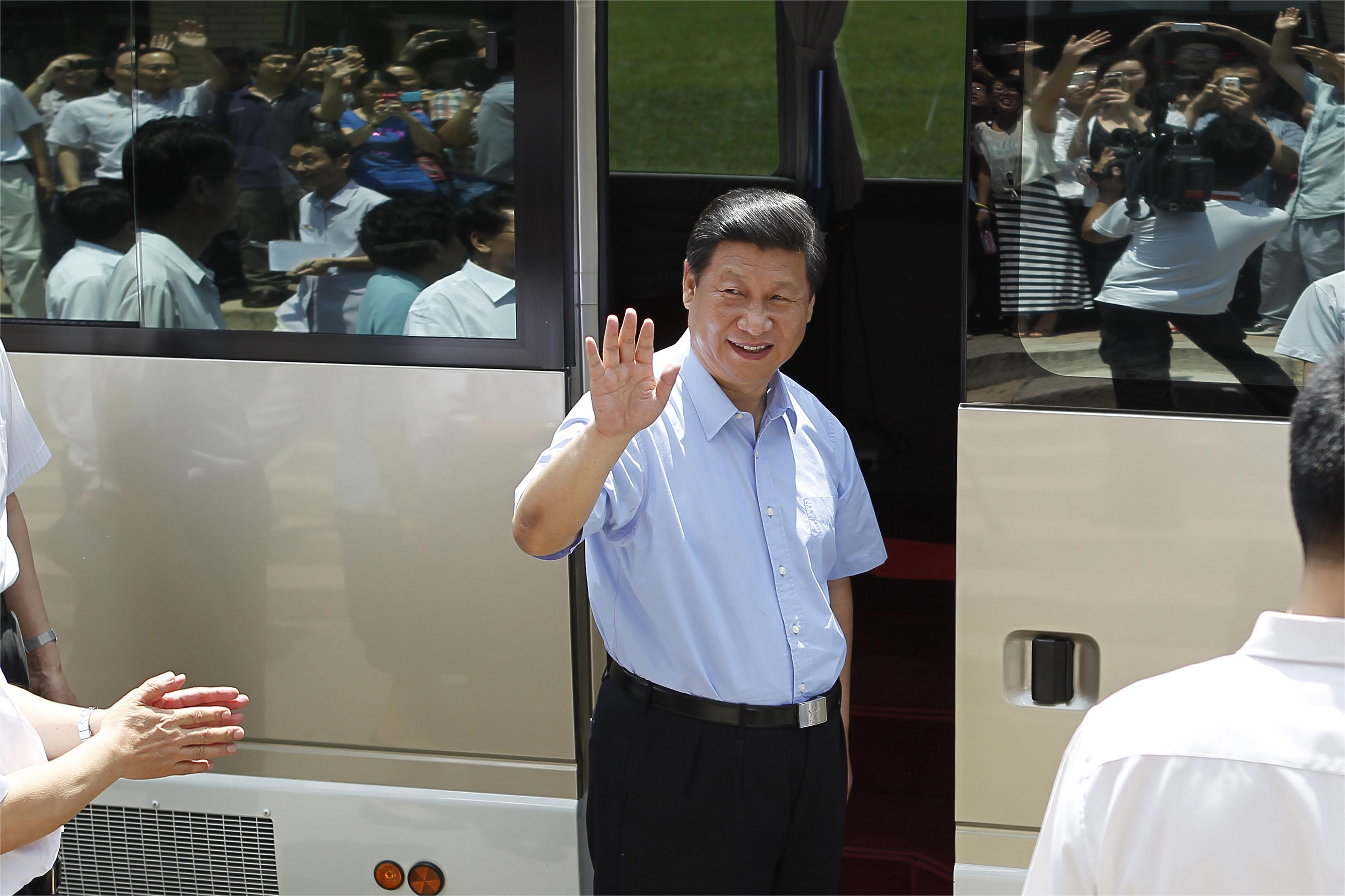

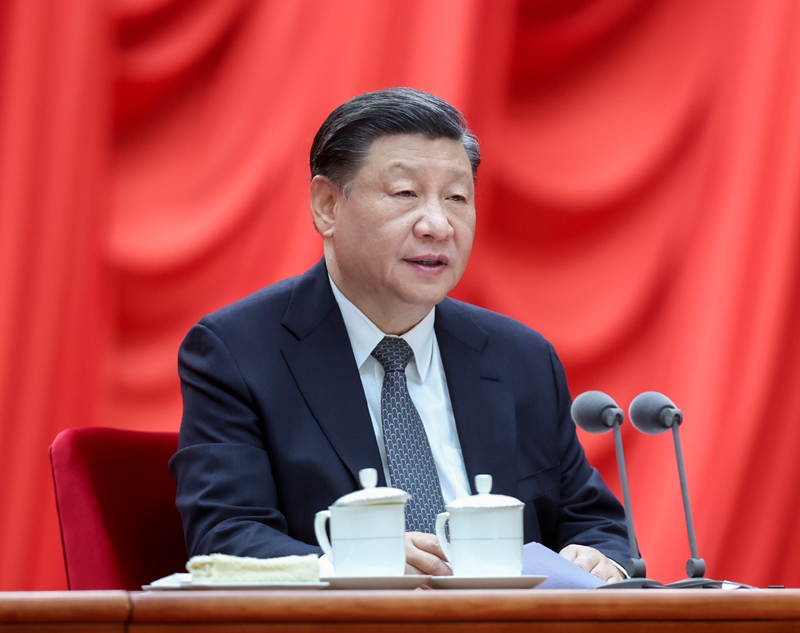

编者按:在中国科学院大学(以下简称“国科大”)人文学院专业普及课《植物考古学》的课堂中,正在热烈讨论着的是授课教师蒋洪恩和他的学生们。头戴式麦克风、扩音器、黑色运动鞋,蒋洪恩的装备和资深导游相差无几。这门古老又充满奥秘的课程是如何焕发魅力的?让我们一探究竟。 “同学们,这小苗叫啥来着?” “过来看,这树皮里面昆虫在‘做家’呢!” “雌树和雄树如何分别?” …… 这样的互动,贯穿整个“行走”课堂中。“虽然这些植物每天就在身边,但我们认真看过它们吗?其实走到哪里都是学问,每种植物都够我们研究很久……”从雁栖湖校区图书馆前的地黄到行政楼一侧的马蔺,从教学楼前的银杏树到校车点旁的点地梅,蒋洪恩向同学们一一讲解着校园里不同种类的树木、高地错落的春季观花类植物和不起眼的灌木野草。 在国科大人文学院的专业普及课《植物考古学》的课堂上,正在热烈讨论着的是授课教师蒋洪恩和他的学生们。头戴式麦克风、扩音器、黑色运动鞋,蒋洪恩的装备和资深导游相差无几。 触摸着一草一木的纹路边走边聊,时不时一个幽默的比喻引发一串欢笑。趁着绿景,蒋洪恩带大家走出教室,漫步校园每一处熟悉的土地,领略植物生长的节奏,探究生命演化的奥秘。 让古老的学科“活”起来 “植物学和考古学,分属文理两科,似乎相距遥远,但当这两门‘年龄较大’的学科相遇、碰撞,就产生了全新的火花。”蒋洪恩介绍。 如何把古老的学科讲出新意,让学生愿听、爱听?如何能做到给本专业同学以启发,又给外专业同学以科普? 蒋洪恩琢磨,是不是可以把课堂搬到校园里试试。 在户外课堂上,2021级生物化学与分子生物学专业的硕士研究生邓其夫把这些平常没有注意到的校园花草拍成照片,标注上蒋老师讲解的性状要点。邓其夫第一次感觉,自己与已经相处一年的校园既熟悉又陌生,书本知识也在课堂上“活”起来了:“蒋老师像本‘行走的百科全书’,讲起每株植物都是信手拈来,话语间扑面而来的亲切感和幽默感,让我体会到老师是在带我们走进知识,去感悟和体验,希望将书本知识变为我们自己的知识。” 从2008年来到国科大做师资博士后,蒋洪恩开设的《植物考古学》课程已走过十多个年头,常更常新的内容中,启发学生们积极探索的兴趣以及独立思考的意识,是课程一以贯之的目标。 在教学中蒋洪恩发现,如今很多同学普遍对所学专业乃至自身难以存在价值认同。“学生物太苦了……”“学这些有什么用呢?”“我感觉自己不太适合这个专业……”这些观念存在于他们的脑海当中。 有了这些先入为主的观念,学习兴趣也跟着大打折扣。课堂上,蒋洪恩在讲到木材时宕开一笔,分享自己刚读博时那段看似与植物考古毫无联系的辽西侏罗纪硅化木研究经历:“那段时间我同样是全情投入,收获了很多乐趣,世界上没有白走的路,它们为我后来进行考古木材学研究打下了基础。这山望着那山高,任何事情都浅尝辄止,就可能永远找不到自己的兴趣,永远不能将事业深入进去。” 蒋洪恩(右)在校园里授课

蒋洪恩(右)在校园里授课

走着走着,在草丛边遇到一块石头,蒋洪恩从学生手里接过来,“这可不是一块普通的石头,这是一块火山石哦!我之前野外调研去海南,当地人就是用这种石头垒房子。你们看,我要是没去过我就不知道,年轻人就是要走万里路,咱这专业给了我们多好的机会去开拓眼界。”

“传帮带”,接力前辈步履

2021年6月的一个夜晚,当完成了对《新疆吐鲁番洋海先民的农业活动与植物利用》书稿的第十次修改和校对后,蒋洪恩意识到,这份凝聚自己十余年植物考古研究成果的汇编就要付梓了。他拼命地想“激动”一下,可惜“内心十分平静”。

走进不惑,行过万里。蒋洪恩合上书稿,回想自己与植物考古学结缘的开端,一切始于导师的一份“收留”。 蒋洪恩在新疆吐鲁番胜金店墓地筛选植物遗存

蒋洪恩在新疆吐鲁番胜金店墓地筛选植物遗存

2003年,蒋洪恩来到中国科学院植物研究所参加博士面试,原本报考的植物分子生物学专业方向落第之时,“另一个课题组的负责人”问:“你愿不愿意,跟我做‘植物考古’?”这条橄榄枝来自蒋洪恩后来的博士生导师——中科院植物所原常务副所长、北京自然博物馆原馆长、著名植物学家李承森。

一门课的背后浓缩、凝结着一位科研工作者的学术旅程。

2004年秋天,蒋洪恩随导师赴新疆吐鲁番洋海墓地考察。看到那些在干燥环境下保存得惊人完好的植物遗存,大家的兴趣和灵感一下子被点燃了,这些古老种子很可能帮助人们“探究和重建古代人们生活场景”。

在新疆吐鲁番考察(左为李承森教授,中为美国学者Ethan Russo博士,右为蒋洪恩)

在新疆吐鲁番考察(左为李承森教授,中为美国学者Ethan Russo博士,右为蒋洪恩)

“这是一个绝佳的博士论文选题。”

导师的一句点拨,让蒋洪恩明晰了前进方向,他当即采集了一些木材遗存和不知名的植物种子带回北京,展开研究。

在导师的启发和带领下,蒋洪恩不断向植物考古的隧道深处行走:尝试将植物学与先民文化生活联系在一起,辗转网罗国内外植物考古资料,参与同行学术研讨,在国际期刊上发声,将研究的地理边疆从吐鲁番地区扩展至整个新疆大地……蒋洪恩逐渐坚定了毕生从事植物考古的决心。

“我在探究植物演化与自然环境,包括与人类生存环境之间关系的研究道路上,几近个人的终点。”导师李承森在序言结尾寄语未来,“希望后人能够站在我们的肩膀上,高瞻远瞩,确保科学研究的接力棒世代相传,且后来者居上,青出于蓝而胜于蓝。”根据导师的建议,蒋洪恩来到国科大进行博士后研究阶段,深化对吐鲁番乃至整个新疆大地的植物考古学研究。

蒋洪恩(左)在新疆吐鲁番野外进行民俗学调查

蒋洪恩(左)在新疆吐鲁番野外进行民俗学调查

2008年9月,国科大《植物考古学》开课了。

“这是学校之前没有开(课)过的内容,我必须全力以赴,每一次备课都凝结着自己最想传递给学生的思考。”

“导师传授给我的也就是我要传授给我的学生的。”李承森在给蒋洪恩新作序言中回忆自己导师徐仁院士的期望,“(学生们)比我们站得更高,看得更远,取得更大成就,指导nba赌注平台|官网-app下载:的学生,走在世界本学科领域的前沿队伍里。”

代代相传的传承和指导,流淌在一脉相承的科研推进中,也渗透在个人选择、教育思想、人生方向每支发展路径里。

蒋洪恩在校园里授课

蒋洪恩在校园里授课

一路成长,课程记录行走历程

除了户外行走课堂,“单口相声式”的风趣授课风格也是蒋老师吸引学生注意力的重要法宝。

“等你们要和雁栖湖校区作别的时候,就可以来摘桃儿了,不过它不甜也不苦,就像上大学的时候没女孩子追的我,因为我也‘没什么特色’。”在一株紫叶桃树前,蒋洪恩将植物性状、特征等一系列知识点融入到课堂互动中。

“一节课45分钟,很难保证学生能保持注意力不走神。感觉到学生状态不好时,我就穿插着讲一些自身的经历和学科领域里的新鲜事。”

别开生面的知识和趣事让学生了解到科技考古最新的学科进展,使这门古老的学科不再是教科书上陈旧的说法而真正“活”起来,让大家在学习中找到兴趣,真正走进专业的大门。

蒋洪恩(左)与学生在野外收集石器标本

蒋洪恩(左)与学生在野外收集石器标本

功夫不负有心人。

植物考古这条路,在蒋洪恩脚下越踏越宽,他先后获得国家自然科学基金、中科院科技先导专项子课题等多项国家级基金资助,在国内外学术期刊已发表论文百余篇,其中以第一或通讯作者身份发表的文章有 41 篇被 SCI/SSCI/A&HCI 索引。2016 年获“首届全国考古学大会青年学者奖(金爵奖)”,后入选爱思唯尔(Elsevier)2019 年“中国高被引学者”。

今年9月2日,他又和国科大博士毕业生张贵林、中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员周新郢等在Science Bulletin发表了最新研究进展,报道了国际上首次发现的多个保存完整的粟花序,为研究粟的多样化和表型分化提供了极为关键的实证材料。

教书育人,真诚为先,这是所有考古学与人类学系老师的共识。正如蒋洪恩所说:“科研可能会失败,但教学不会。教学是只要肯付出时间和精力,就一定会有所收获。”

集成电路工程专业硕士生常亨通在户外课堂上拍下了好多花花草草:“知识并不停留在笔尖,用蒋老师的话来说就是‘只是一味看,可看不出个子丑寅卯’。这门课教会我如何将书本与生活和实践紧密结合起来,为日常理工的科研思维注入了更鲜活的元素。”