薛永祺院士应邀为杭高院师生开讲党课《我的红外光电技术生涯》

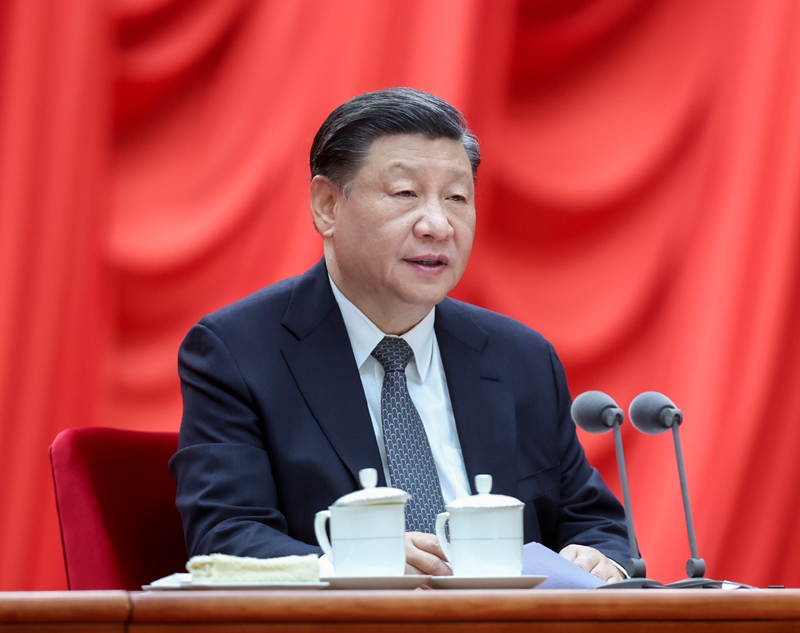

3月18日,国科大杭州高等研究院召开党史学习教育动员大会暨“与祖国同行,与科学共进”院士党课,认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署,对全院师生党员开展党史教育进行动员。杭高院党委书记马里松作重要讲话,院长王建宇出席会议,党委委员、常务副院长郑崇辉主持会议。

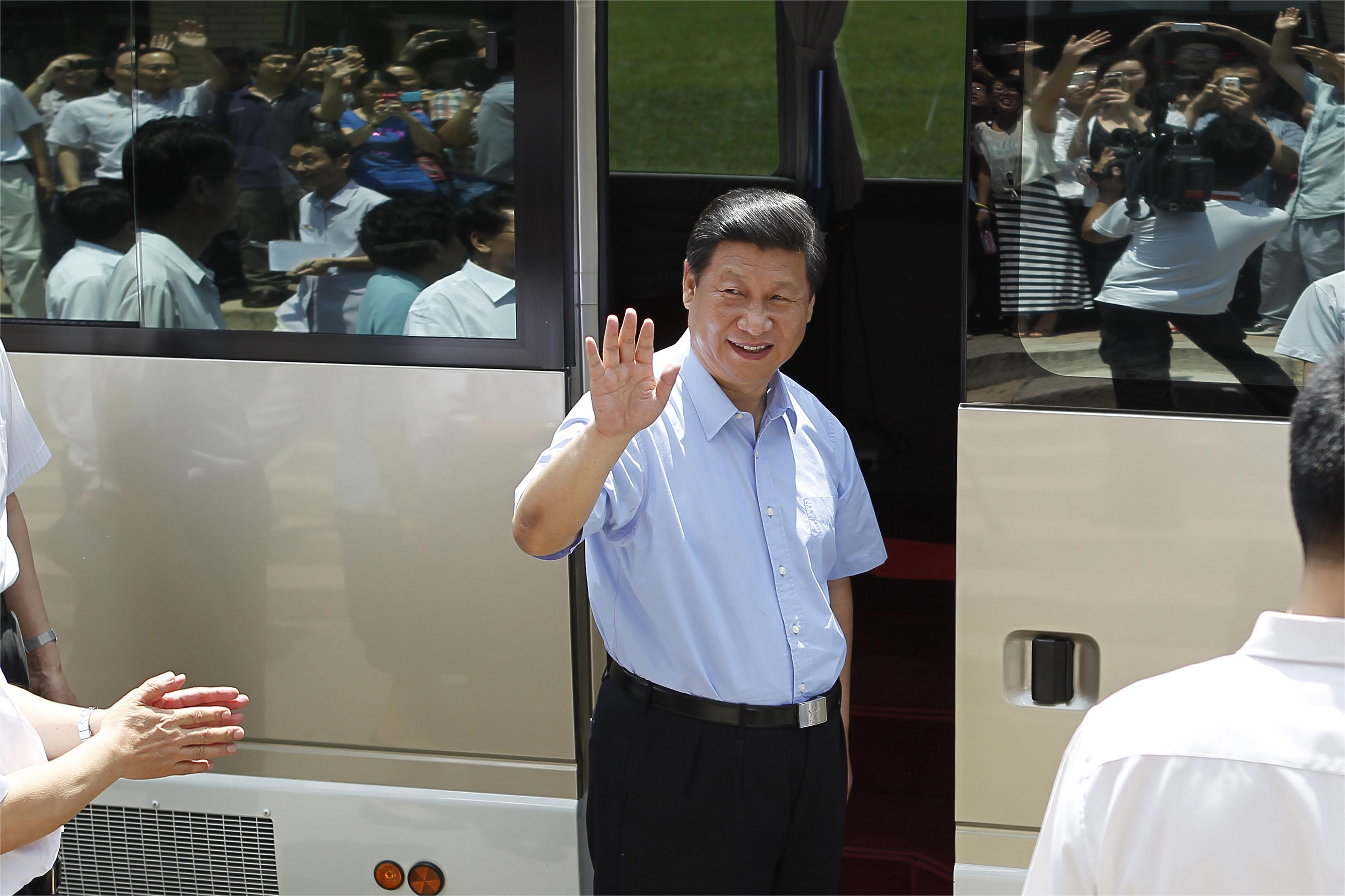

年逾八旬的红外遥感技术专家、中科院院士薛永祺应邀为杭高院师生上题为《我的红外光电技术生涯》的党课,以一堂具有丰富时代内涵的精彩党课正式拉开杭高院党史学习教育的序幕。

马里松指出,一要领会精神、落实要求,充分认识开展党史学习教育的重大意义。开展党史学习教育,是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求,是坚定信仰信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求,是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。二要聚焦重点、明确目标,高质量高标准开展党史学习教育。要对照习近平总书记提出的“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”16个字总体要求,牢牢把握“办实事”这一学习教育的活动载体,突出系统思维“强联动”、需求导向“优服务”、杭高院特色“创品牌”,组织引导全体党员干部集中精力、真学实学、务求实效。三要强化领导、守正创新,确保党史学习教育各项任务圆满完成。杭高院各基层党组织要切实增强责任感和紧迫感,加强组织领导,精心谋划部署,端正学风作风,认真组织实施,切实把党的历史学习好、总结好,把党的成功经验传承好、发扬好,以优异成绩迎接建党一百周年。

马里松强调,杭高院作为中科院和国科大在西子湖畔的一脉分支,当前正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期。开展好党史学习教育,事关红色基因传承、事关打造一流的科研重器、事关培养具有家国情怀的下一代优秀人才。我们要通过党史教育,进一步汲取坚定前行的信仰力量,进一步增强科技报国的使命担当,进一步提升立德树人、教书育人的能力本领,要在学习中突出红船味、杭州味、科创味、杭高院味,把中科院“热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,和国科大“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”的办学理念融入杭州文脉,努力打造具有中国特色、世界一流的新型教学科研机构,以标杆姿态抓好学习教育,不断擦亮杭高院在“重要窗口”建设中的显示度。