李树深校长在“强国使命与人才培养高峰论坛”上的演讲

中国科学院大学党委书记、校长李树深院士

尊敬的春礼院长,尊敬的张坤总编辑、张飙书记,

尊敬的各位来宾:

欢迎大家在金秋时节来到中国科学院大学!

40年前的今天,也就是1978年10月9日那一天,中国科学院1978级研究生入学报到,满怀欣喜地见证中断12年的研究生教育得到恢复;几乎同一时间,1978年10月7日,在“文革”中停刊12年的中国青年报,在北京复刊,她清新活泼的风格和理想主义情怀,陪伴我们几代人成长、成熟、成功。

这种因缘际会,看似偶然,实际上是历史的必然——正是1978年,中国迎来了科技和教育的春天,并由此迈入稳定、发展和繁荣的黄金40年。

40年来,中国科学院大学和中国青年报,在培育人才、服务青年,引领科技、发展教育等领域,发挥着各自的优势和作用,成为推动改革开放的坚定力量。

在我国研究生教育恢复和发展40年之际,我们相聚于此,共同主办“强国使命与人才培养高峰论坛”,纪念改革开放40周年,梳理过往,探讨当下,展望未来。借此机会,我希望向各位嘉宾简要介绍中国科学院大学40年的办学历程,分享培养科技创新创业人才的感悟。

第一,国科大的建校初心源于人才培养的使命,从研究生教育的探索者,到研究生教育品牌的创造者,她为科技的未来而生。

1977年9月,中国科学院向中央提出,恢复研究生招生,并委托中国科学技术大学在北京创办新中国第一所研究生院。当时学校叫做中国科学技术大学研究生院,是中科院所属的、具有独立法人身份的二级单位,也就是今天国科大的前身。1978年3月31日,国务院任命严济慈先生担任研究生院院长。1982年5月,中科院党组同意学校使用“中国科学院研究生院”的名称进行对外交流。

“赶超世界科学技术先进水平,培养优秀的科研人才”,是中国科学院创建这所学校的初心。这份初心源于中国科学院成立之初即肩负的人才培养使命,源于“科研与教育并举、出成果与出人才并重”的办院方针。

尽管国科大建校只有40年,但是,她承袭了中国科学院研究生培养的历史积淀、优良传统和资源禀赋,其办学历程可以追溯到新中国成立之初。

建国初期,百废待兴,国家高级科技人才奇缺。1951年6月,中国科学院和中央教育部联合发布了《一九五一年暑期招收研究实习员、研究生办法》,正式拉开了新中国研究生教育的序幕。那一年,中国科学院各研究所共招收95人,占全国招收总人数的三分之一。1955年8月,国务院颁布了《中国科学院研究生暂行条例》,这是新中国第一部有关高级科学人才培养的条例,也是中国科学院为国家研究生教育“规范化”所做的历史贡献。

“努力为国家培养急缺的科研骨干人才”,是中科院探索研究生教育的使命和追求。为深入实施“知识创新工程”,中国科学院向中央提出,对研究生教育体制进行重大调整。2000年12月,国务院学位委员会、教育部批准原中国科技大学研究生院(北京)更名组建为“中国科学院研究生院”,实行“统一招生、统一教育管理、统一学位授予”。

这是国科大校史上具有里程碑意义的一件大事。研究生院成为各研究所“共有、共治、共享”的大学校,使中国科学院“科教融合”办教育的优势得到进一步发挥,中国科学院的研究生教育事业从此迸发出新的活力。

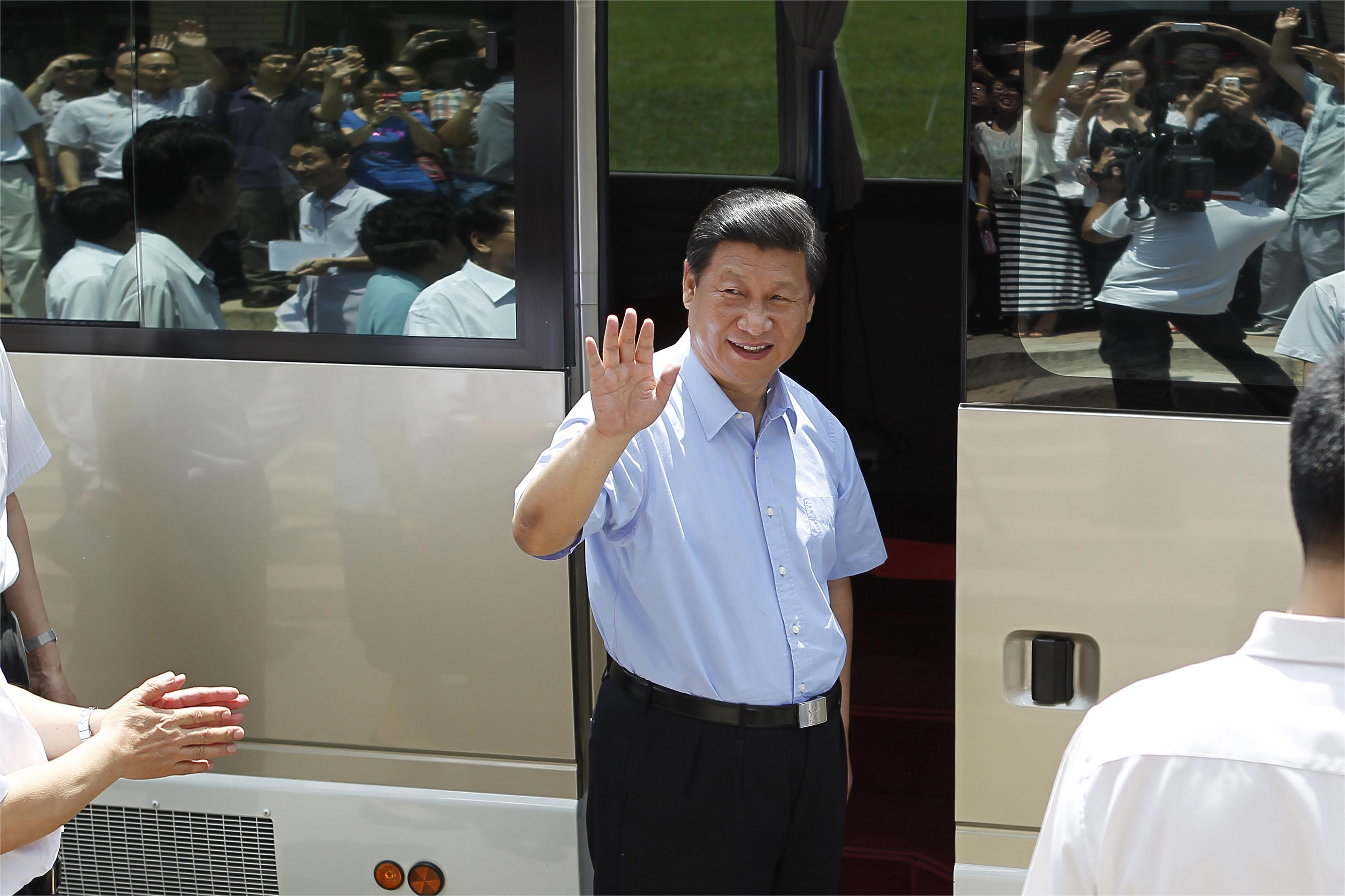

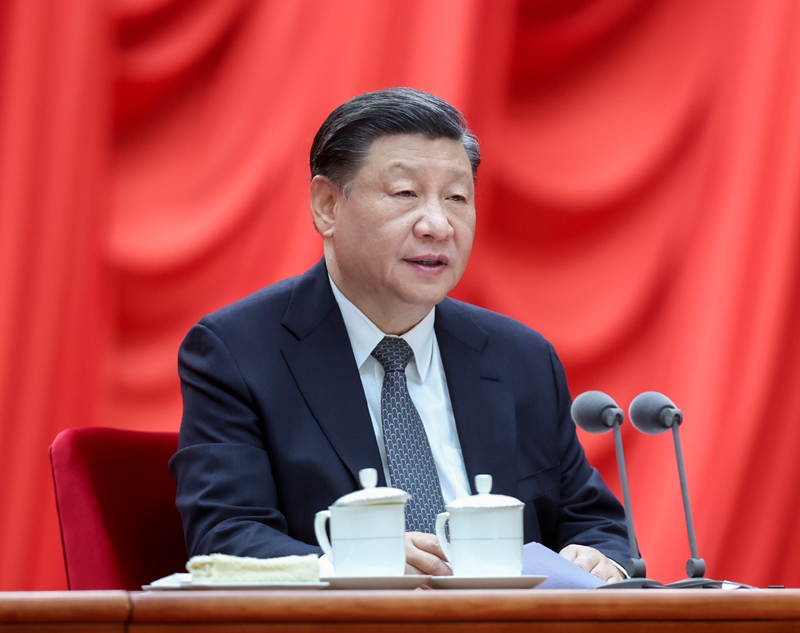

2012年6月,中国科学院研究生院更名为中国科学院大学。2013年7月17日,就是在今天这个报告厅,习近平总书记视察中国科学院,提出了“四个率先”的要求,并在和国科大同学们交谈时,发表了“科学无国界,但科学家有祖国”、“年轻人要脚踏实地”的即兴演讲。2014年,为了贯彻落实总书记的指示精神,国科大开始招收本科生。在座的很多媒体、记者对国科大的本科生都给予了极大关注,进行了采访报道。对此,我们深表感谢。

从1951年招收近百名研究实习员,到1978年建校时千人入学,再到刚刚过去的9月,一万五千名研究生新生迈入校门,40年来,国科大始终把研究生培养视为重要使命,成为了高级科技人才培养的“航空母舰”。这份使命,因国家战略科研任务需要而生,伴改革开放大业而强,为科技报国梦想而传承。

第二,国科大的科教成果源于办学特色,从一张合影到三份成绩单,她为培养未来人才而改变。

在国科大40年校史中,有一张仅有17人的毕业生合影成为了历史珍藏。那是1983年5月27日,新中国首批博士学位获得者在人民大会堂的合照。首批18位博士,有一人缺席学位授予仪式,他们当中有6人为国科大的校友,其中包括第一位理学博士马中骐、第一位工学博士冯玉琳、第一位女博士徐功巧。这张合影是国科大研究生培养历史的见证,也是改革开放后,中国科学院向国家递交的首张高级科技人才培养成绩单。

“通过高水平科研支撑 高水平科技人才培养,让学生站在科学研究的最前沿学习和实践”,是中国科学院研究生培养之初传承至今的“科教融合”办学理念。2015年,“科教融合”被明确写入学校章程,并得到教育部的核准。经过40年的探索与实践,国科大已形成完整的科教融合办学体制和培养模式,成功走出了一条在科学探索和创新实践中,培养高素质创新人才的独特发展之路。

截至目前,国科大已累计授予16万余名研究生硕士、博士学位,其中授予博士学位近8万名;授予290名本科生学士学位。40年来,所培养的学生有108名当选为两院院士,国家杰出青年基金获得者中有25%是国科大的毕业生。这是国科大向改革开放40年递交的又一张人才培养成绩单。

开展自然科学研究,实验条件至关重要。中国科学院“上天入地下海、宏观微观贯通、顶天立地结合”的学科布局,为国科大学生提供了世界一流的科研创新实践平台。

学生是“科教融合”的直接受益者,他们可以参与国际前沿、国家重大的科研项目,学术水平、创新意识和实践能力得到快速提升。同时,他们也是新时代科技创新的重要生力军。从马里亚纳海沟的深海探测、雪域高原的生态科考,到天舟一号的搭载实验、纳米晶体的结构研究……可以说,每项科研工作都有国科大学生的参与,每项科研成果都有国科大学生的贡献。

习总书记视察国科大之后的五年里,国科大授予学位的五万余名研究生,以第一作者身份发表的论文,有49000篇被SCI收录,12878篇被EI收录,331篇被ISTP收录;在Nature、Science、Cell、PNAS发表论文138篇;出版或参与出版专著886部。这是国科大学生在新时代科技创新贡献的成绩单。

2018年4月,国科大成为首批获准开展学位授权自主审核的20所高校之一,意味着在人才培养和学科建设方面的布局将更加自由。此前,在全国第四轮学科评估中,国科大30个学科被评为A类,其中A+学科18个。根据2018年9月公布的ESI数据,国科大综合排名为国际97位,是国内进入全球百强的两所大学之一。在ESI全部22个学科排名中,国科大材料科学和化学跻身含金量最高的前万分之一行列;7个学科进入ESI前千分之一,15个学科入选ESI前百分之一学科。这份成绩单是国科大40年来在学科建设方面不懈努力、走内涵式发展道路的又一见证。

第三,国科大的育人优势源于情怀传承,从一批科学家走上讲台到几代科学家执教课堂,她在教学相长中发展。

前几天,国科大1978级校友、地球科学与行星科学学院教授刘嘉麒院士在一篇回忆录中说,“尽管学校的设施比较简陋,生活和学习的条件比较艰苦,但学校的教学与学习氛围却无比的好。那里汇聚了一大批著名的科学家和教育家以及外国专家给学生讲课,例如,英语大师李佩、地学家张文佑、生物学家邹承鲁等”。

1978年的研究生院,没有“大楼”,只有“简易板房”做校舍,但大师亲临三尺讲台,可以让学生们在“谈笑有鸿儒”的教学氛围中,倾听和吸收来自优秀科学家的学识和思想。

在严济慈院长主持下,王大珩、彭桓武、叶笃正、刘东生、吴文俊、关肇直等一大批科学家,纷纷来到研究生院为学生授课;诺贝尔奖获得者李政道、杨振宁、波特、桑格,以及吴健雄、陈省身、李远哲等百余位著名专家也曾在研究生院讲授前沿与交叉学科课程。

教学是一个学校的灵魂,是学校最主要的工作。40年来,国科大的课堂,大师云集,名家荟萃。科学家作为知识的创造者走上讲台,在为学生填筑高养分创新知识储备之时,也使科学精神代代绵延传递,续写科研工作者们深厚的育人情怀。

从执鞭40年《高等天气学》授课的丁一汇院士,到30年坚持《生物信息学》开卷考试的陈润生院士;从席南华院士领衔国科大数学教师团队、开创本科数学教育培养体系,到秦大河院士亲率IPCC作者团队,在国科大开设《气候变化科学概论》研究生课程……从建校初期的百余位学者进课堂,到目前通过“科教融合”体制机制,3000名一线科研工作者授课教学,其中包括两院院士153位,国家杰出青年基金获得者460多人,育人情怀在历史长河中奔涌向前,铸就了知识创新的坚固河床。从“摇滚博导”陈涌海用现代诗开启《半导体光学》教学,到苏湛副教授的文言文成绩公告、个性化作业点评,国科大的课堂,是科学与人文艺术的交融,也是坚持立德树人、全方位育人的生动体现。

我们欣喜地看到,国科大40年来培养的108名院士校友中,有75人目前仍在国科大担任博导或者授课教师,直接参与研究生的教学培养工作。从学生成长为老师,“国科大人”在科研实践中继承着中国科学院“科学、民主、爱国、奉献”的传统,发扬着“唯实、求真、协力、创新”的院风。40年来,伴随改革开放大业,“国科大人”的创新思想不断更迭,融入血脉的育人情怀代代相传。

第四,国科大的创新发展源自时代召唤,从怀柔火箭试验基地到怀柔科学城,她为强国而生。

各位来宾,大家可能知道,在国科大雁栖湖校区的校园深处,有一座镌(juan)刻着历史功勋和不朽精神的丰碑——中国科学院与两弹一星纪念馆。它的原址是60年前,中国科学院为研制两弹一星而建造的怀柔火箭试验基地,那里,铭刻着“中科院人”至诚报国的信仰和情怀。

站在新时代的起点,今天的雁栖湖畔,正崛起一座“新城”——北京怀柔科学城。未来,它将成为世界科学新地标,国科大也将与其相融共生。科学城瞄准世界科技前沿和国家重大需求,国科大利用科教融合优势,布局和建设了一批如网络空间安全、纳米材料、人工智能、核科学等前沿交叉类学院,为国家培养和储配关乎战略新兴产业和国家安全的高水平人才。怀柔科学城建成后,将聚集形成“数万量级人才高地”,他们将在国家创新驱动发展战略中发挥不可替代的积极作用。

未来,国科大将以培养能够担当民族复兴大业重任的时代新人为使命,在人才培养、知识创新、社会服务、文化传承和对外交流中,为我国的高等教育和科技创新,探索独具特色、科教融合、协同创新的成熟道路,为中华民族伟大复兴和世界科技进步做出不可或缺的贡献。

谢谢大家!

论坛现场

责编 :余玉婷